| ・ギターレッスン用椅子の張り替え(2021.11.29) |

療養による休業期間中に、とあるきっかけで著名なギター奏者の方と 知り合いになりました。体調が回復したら色々と製作・修理して欲しい ものがあると言われておりましたところ、まずレッスン時に使用される 椅子の修理をご用命いただきました。ギター演奏専用の椅子ではあり ませんが、米国製で非常に使い勝手がよろしく長くお使いのようです。 |

|

修理部分はこのくたびれた座卓のクッションです。内部の ウレタンフォームが潰れて変形し、カバーは汚れています。 |

構造用合板製の座板に、ウレタンフォームを 挟みベロア生地製のカバーで覆われています。 |

クッションの弾力が失われ、カバーが弛んで皺が 寄っています。生地表面に大きなシミがあります。 |

クッションが潰れたことで、側面は 全周にわたり形を成していません。 |

クッションのウレタンフォームは絶対に交換しなければなりません。 そして汚れの著しいカバーも交換したいところです。座板裏面で カバーを固定しているステープル(タッカー針)を抜き取ります。 |

|

全周にわたり夥しい本数が打ち込まれています。予め マイナスドライバーの先で少し浮き上がらせておきます。 |

続いてニッパで少しずつ持ち上げます。ほどほどの 力で掴まないと、ステープルを切ってしまいます。 |

同時に、垂直に持ち上げないと途中で折って しまいます。1本1本丁寧に抜き取ります。 |

米国製ステープルは材質が固く、 どうしても何本か折ってしまいます。 |

折れたステープルは危険なので、 残りを慎重に引き抜きます。 |

残りを引き抜く際にまた切ってしまうことも あります。ニッパで挟む力の加減が難しい。 |

ステープルを抜き取ると、裏側に折り 込まれたカバーが固着もなく外れてきます。 |

延々と作業を繰り返し、全周の ステープルを全て取り除きます。 |

カバーを残して座板とクッションを取り 出します。座板の状態は悪くありません |

表側に返してみると、カバーに寄った 皺はクッションの変形と同じです。 |

長い年月でウレタンフォームが劣化し、 反発力を失ってヌメっとした感触です。 |

もちろんこのクッションは交換必須です。 スクレーパを使い座板から引き剥がします。 |

手際よく作業しないと、劣化したウレタンフォームが 崩れて散らかり周囲が大変なことになります。 |

座板との接着面にスクレーパを入れ、極力 ウレタンフォームの残骸を残さないようにします。 |

接着剤が部分的にしか入れられていない (手抜き?)ので、割と綺麗に引き剥がせます。 |

それでも接着剤の周囲にウレタンフォームの 層が残ります。スクレーパで削り落とします。 |

削り落とした微粉末を吸い込みたくありません。 クリーナーで吸い取りながらの作業です。 |

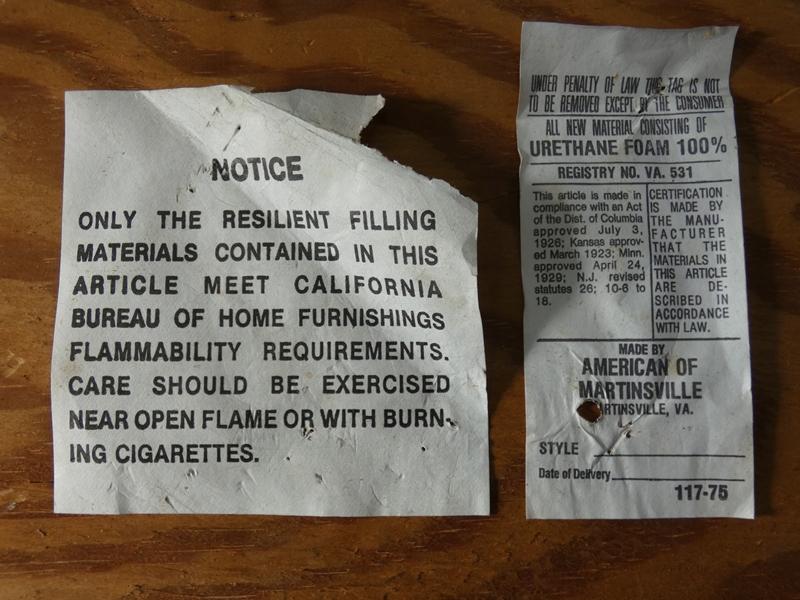

忘れないうちに、座板裏側に付いていた 商標と注意書きを戻しておきます(糊付け)。 |

取り外したカバーも何とかしなければなりません。試しに中性洗剤を使用して 洗濯してみました。洗濯水の汚れ方からして長年にわたり付着した汚れは ほぼ落ちたようですが、シミがそのまま残り見栄えが変わりません。やはり ベロア生地を加工して、新しいカバーを製作・交換しなければならないでしょうか |

|

このカバーは座面と周囲側面の2ピースで立体的に構成され、 上下の稜線には紐を縫い込んだ縁取り化粧が施されています。 |

布加工(裁縫)は守谷工房の最不得意分野なので カバー製作は諦めます。別の方法を考えます。 |

全体的にカバー表面の傷みはそれほどでもない ので、生地を染色して再利用することにします。 |

ご依頼主も紺色あたりが良いとおっしゃっていたので、 市販の染料で染色液を作ります。生地のほつれを取り、 |

先に水洗したカバーを、用意した染色液に 浸します。実は染色作業は初めての経験です。 |

作業手順の動画もアップされており、 見よう見まねで何とかなります。 |

水洗い→洗剤洗い→すすぎ→陰干し、 と進めて染色作業を終えます。 |

くたびれた元の生地が様変わりし、 落ち着いた藍色に染め上がります。 |

大きく見栄えを損なっていたシミがどこにあったのか、全く分かりません。 形を整えて1昼夜陰干しにすると、やはり見た目を悪くしていた皺が 綺麗に伸びて消え、ベロア調の手触りの良さがかなり蘇っています。 |

|

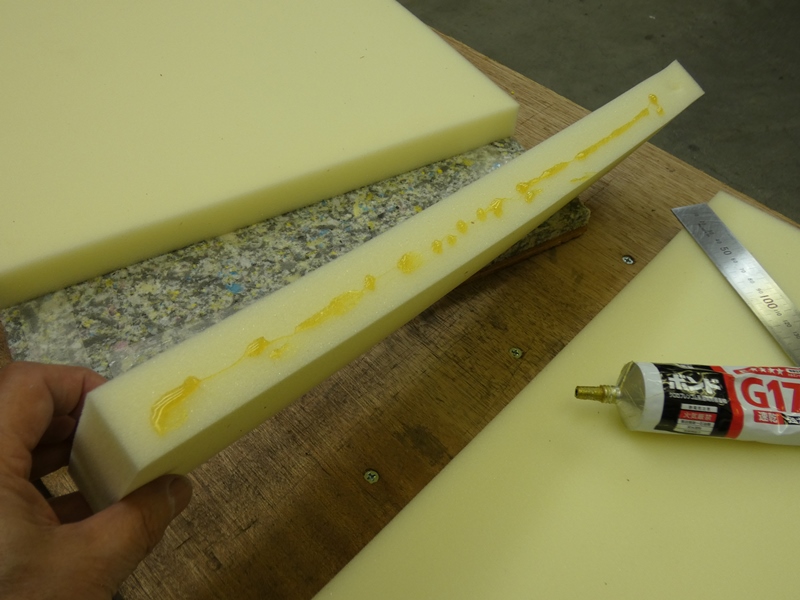

新しいウレタンフォームを取り付けます。軽く 座板に固定するため、両面テープを貼ります。 |

ギター演奏用なので、ある程度腰の強さが必要 です。2種類のウレタンフォームを組み合わせます。 |

先に反発力が高め(圧縮応力300N くらい)のチップウレタンを敷きます。 |

ホームセンターで入手できるウレタンフォームは サイズが限られており、不足分を継ぎ足します。 |

継ぎ足し部分に段差が生じないよう ゴム系接着剤を入れておきます。 |

はみ出した分をカッター ナイフでカットします。 |

チップウレタンの表面に 再度両面テープを貼ります。 |

チップウレタンの上に軟質ウレタンフォーム (圧縮応力180Nくらい)を重ねます。 |

周囲のサイズを合わせてカットし 両面テープを介して貼り付けます。 |

長辺方向が足りないので その分を補います。 |

継ぎ足し分は接合面に接着剤を入れ、 圧縮時にずれて生じる段差を防ぎます。 |

はみ出し部分をカットします。側面を出来る限り垂直に カットすることで、完成後の形が整うようにします。 |

軟質ウレタンフォームを2枚重ねると、ほぼカバーの側面高さと同じに なります。同時に、座り心地も最初の半分は柔らかく、後の半分は お尻が座板に当ることなく体重をしっかり受け止める固さが出ます。 |

|

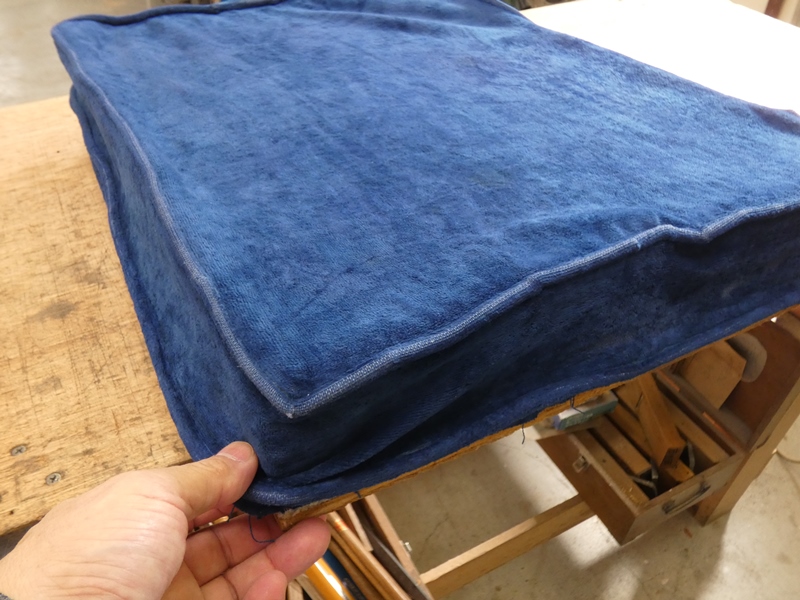

藍色に染め上がった元のカバーです。 染色直後よりも発色が落ち着いた印象です。 |

ウレタンフォームの交換を 終えた座板に被せます。 |

座面・側面とも生地の皺が伸び肌触りは悪くないものの、 稜線に沿って縫い込まれた紐の形が少し乱れています。 |

紐の位置が稜線に合うように カバーの被せ方を調整します。 |

カバーの縁を強く引き寄せて 座板裏側に折り込みます。 |

元の固定方法と同じく、折り返した 縁を全周に渡りタッカーで固定します。 |

12mm幅、高さ6mmのステープルを 使用します。先に4辺の中央を固定し、 |

カバーの縁を引き上げながら 4隅に向かって固定を広げます。 |

4隅に至るまで、縫い込まれた紐の位置が 稜線からずれないように留意します。 |

ステープルを打ち込み終わり座板の上下を 返すと、カバー表面にしっかり張りが出ています。 |

お預かりした時点とは打って変わり、クッションとしての弾力、心地良い 柔らかさと安定感のある固さが蘇っています。シミと皺が目立ち台無しだった 外観は、落ち着いた藍色に染め直されて座り心地の良さを醸し出しています。 |

|

納品のため再びご依頼主の 御宅、ギター教室を訪ねます。 |

修理作業中は座板のみお預かりしており、 教室に残しておいた脚部と合体させます。 |

ギター教室は小田急線百合丘駅近くのマンション内にあり、西側と北側の2面に 窓がある角部屋は、写真の通り明るい光が差し込む素敵なレッスンルームです。 インテリアとのマッチングを考えると、元のベージュ色の方が適していたかも知れ ません。が、縫製された生地を再利用できたこと、汚れやシミが一掃されたこと、 下手に主張のない藍色が無難な選択であること、などの点で合格でしょうか。 |

|

さて、ご依頼主のギター奏者とは、「尾山明ギター教室」を主宰する「尾山明氏」です。 ウィーン国立音楽大学ギター科に学び、海外で教鞭をとられた経験もある正に一流の ギター演奏家です。プロフィールの詳細などはギター教室WEBを是非ご覧下さい。 |

|

ケースからギターを取り出し椅子に腰かけると、尾山氏は曲を奏で始めます。無知な 私にも深く入り込んでくる、軽やかで重厚で広がりのある素晴らしい弦音です。楽曲や 奏法を極めたギター演奏家である尾山氏、その華麗な演奏はYouTubeでも拝見する ことができます。ところで、先ほどのWEB内に「一口日記」なる尾山氏のブログが掲載 されています。2004年から続く尾山氏の語りは、なかなかウィットに富み共感を覚え ます。楽典のお話など私は理解できませんが、とっくに全文を読ませていただきました。 |

|