|

|

| ・英AIRFIX製ジェットエンジンモデル(2017.10.28) |

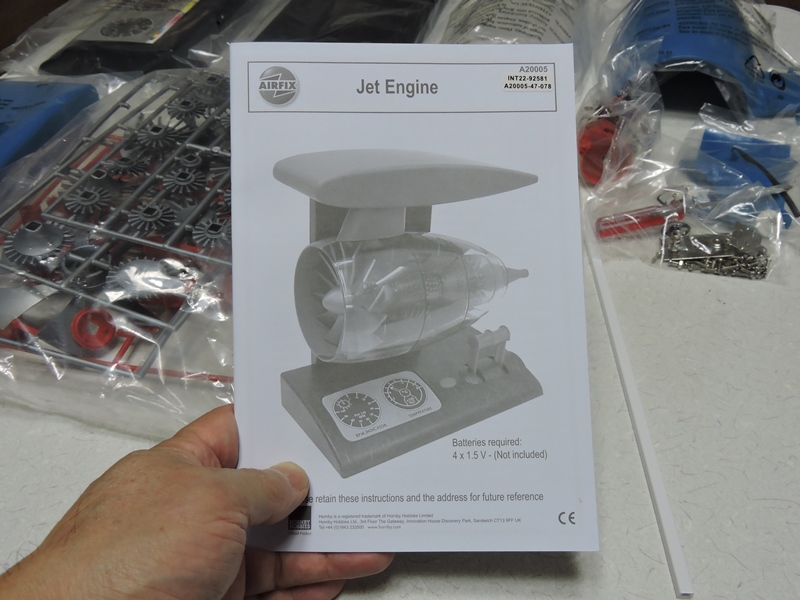

ターボジェットエンジンディスプレイモデルの組み立てキットです。こちらも工房の製作品 ではありません。英国サンドウィッチ(ドーバー近くの町)にある模型メーカーAIRFIX社が 製造販売しています。倒産後ブランド名はそのままに、鉄道模型メーカーHORNBY社の 経営下にあるようです。このキットはAIRFIX社WEBにて£32.99(約5000円)で 現行販売されていますが、Amazonで7600円ほど、在庫が残り少ないようです。 |

|

ボックスから取り出した全パーツです。クリアを含む4色の樹脂製 パーツとモータユニット、金具・ネジ類がセットになっています。 |

|

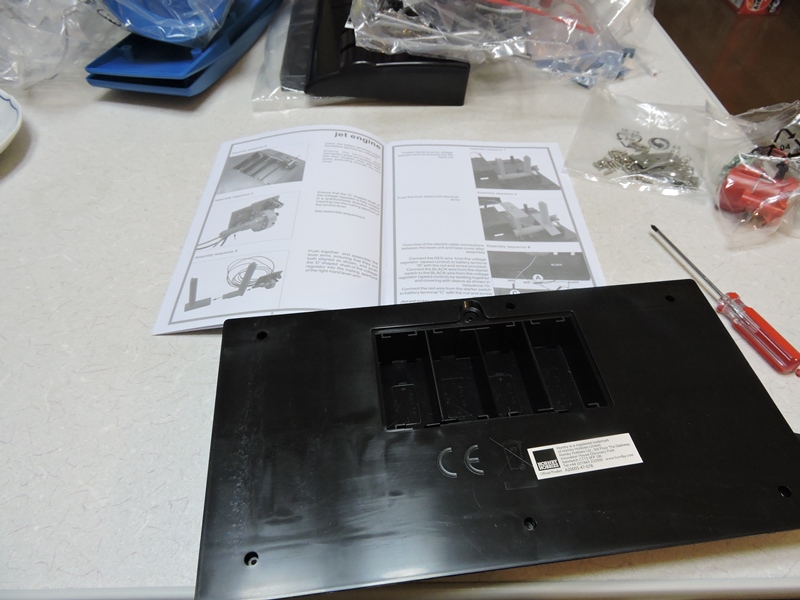

組み立て手順が説明されている付属のマニュアルです。全30 ページ、画質が今ひとつの写真による解説で、やはり英文です。 |

|

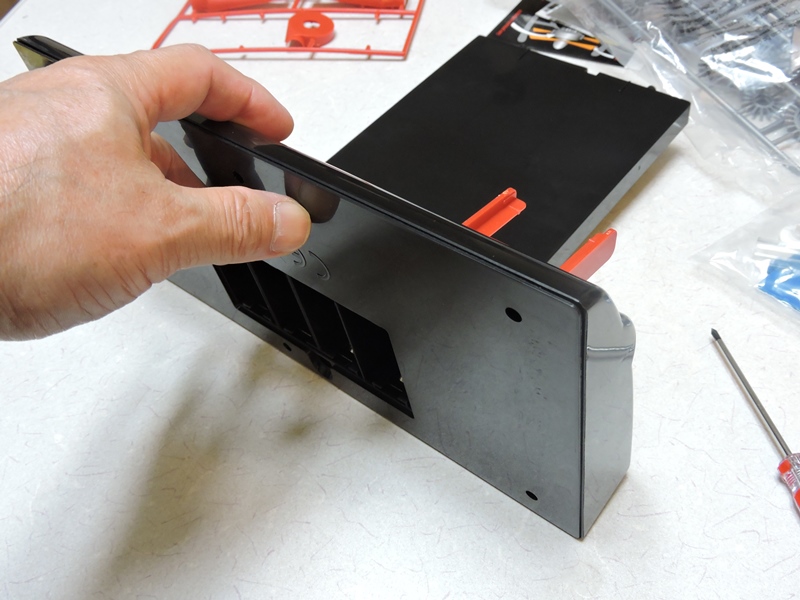

マニュアルに従い組み立てを始めます。 ベースユニットを先に組み立てるようです。 |

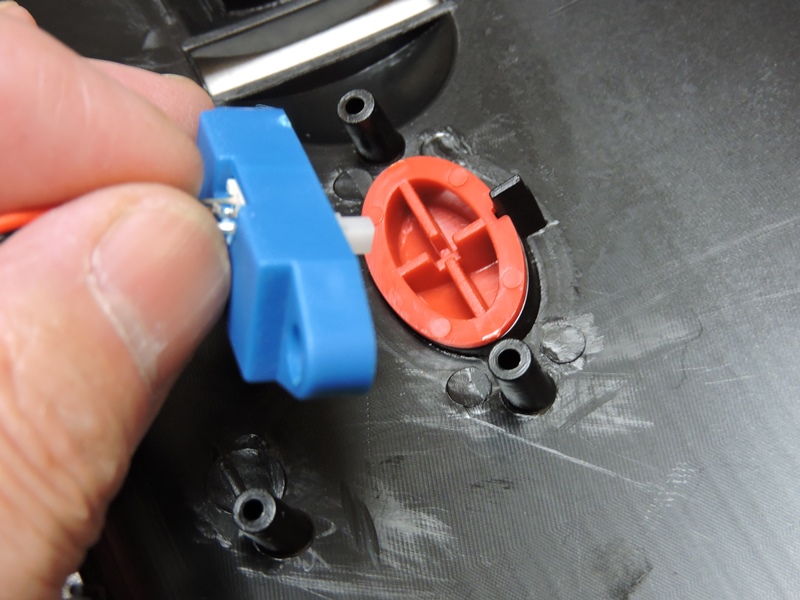

ベースカバー側に電源スイッチを取り付けますが、 トグルスイッチのストロークが足りずON・OFFできません。 |

プッシュボタンの内側にスペーサを 入れて、ストロークを補います。 |

スイッチユニットを取り付け 左右をネジ固定します。 |

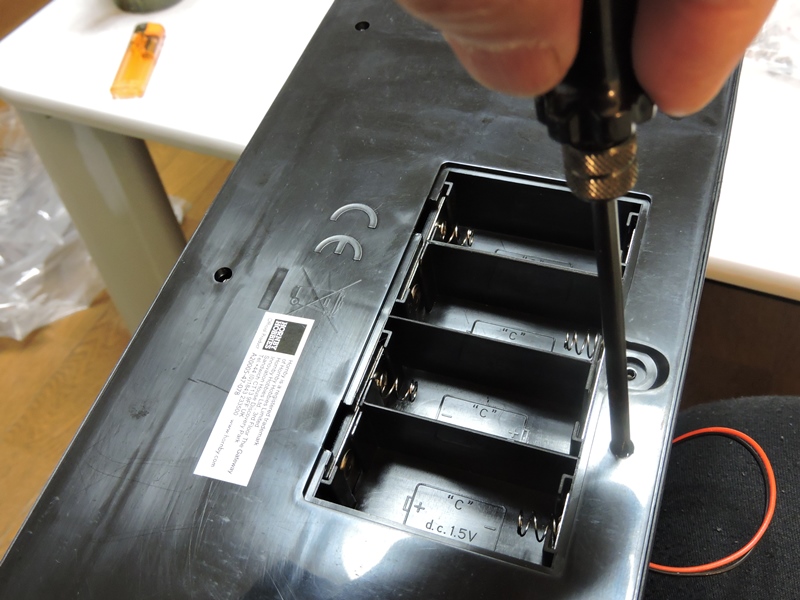

ベースユニットはバッテリー ホルダーを兼ねています。 |

バッテリーホルダーに付属の 金具(ターミナル)を取り付けます。 |

ターミナルはバッテリーホルダー内の 突起内側に差し込むだけです。 |

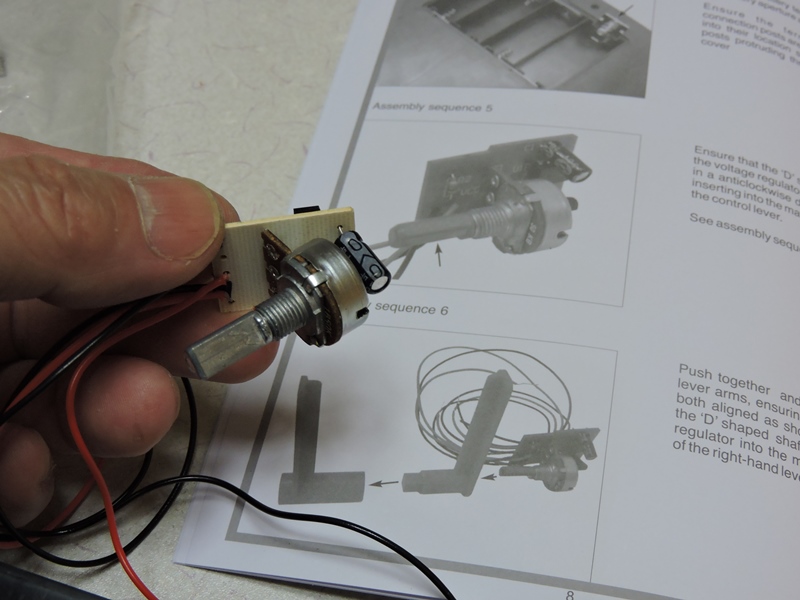

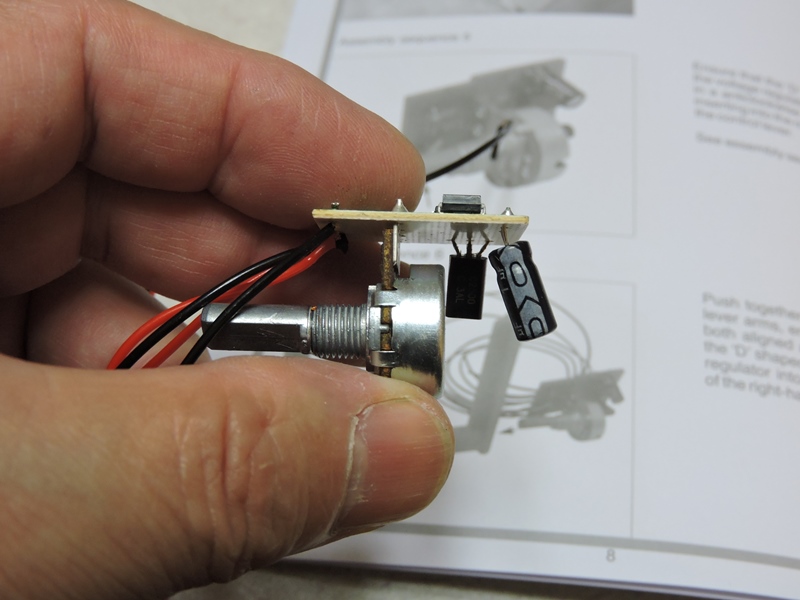

モーターの回転数を電子制御する基板です。 可変抵抗器が端子部分で折れ曲がっています。 |

可変抵抗器のシャフトが基板と 平行になるよう修正します。 |

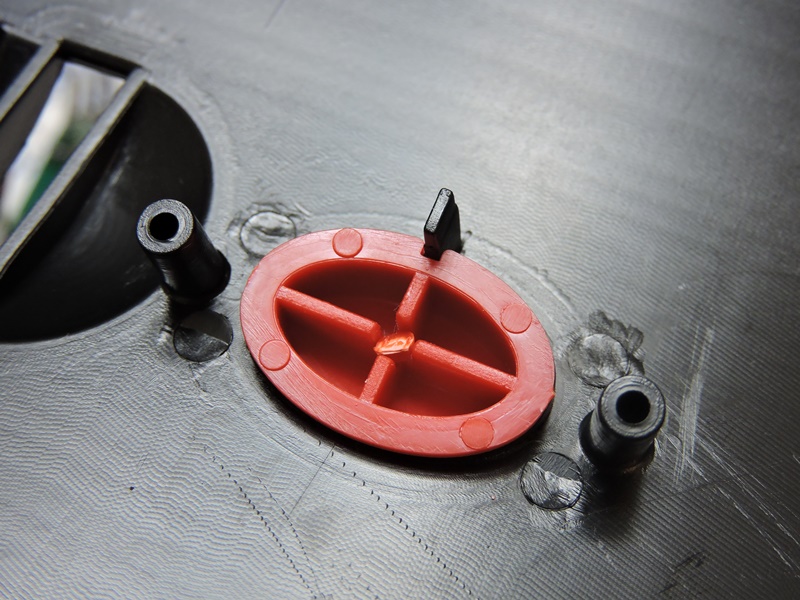

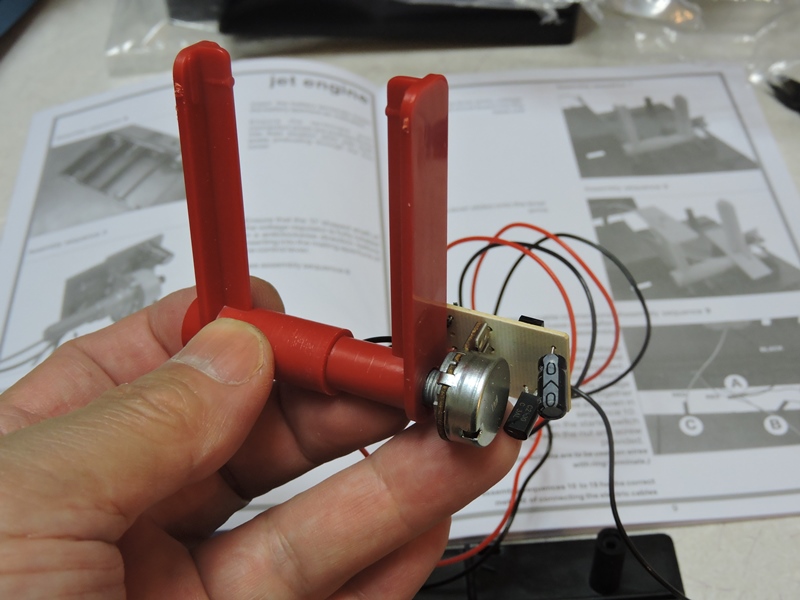

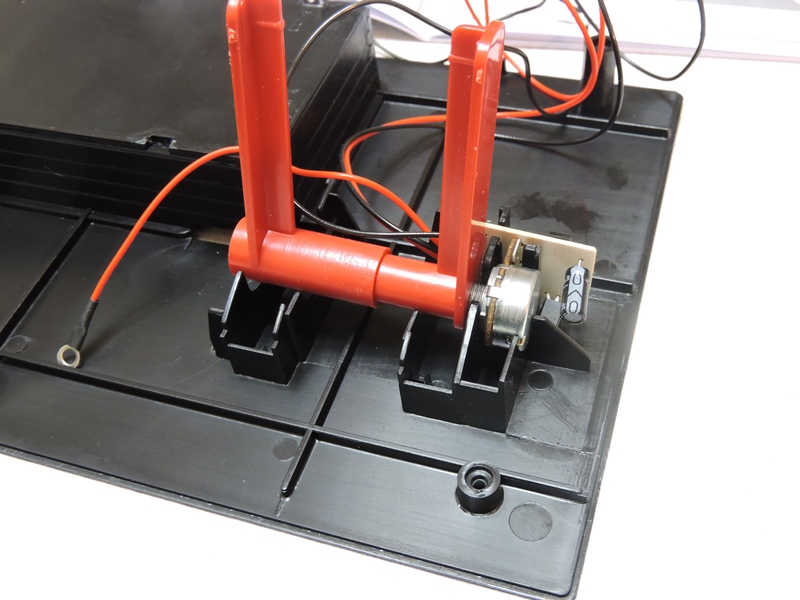

スロットル代わりのレバーアームに 電子基板を組み付けます。 |

レバーアームをベースユニットにセットします。 基板を保持するホルダーも成型されています。 |

カバーの内側に入るレバー スライダーを差し込みます。 |

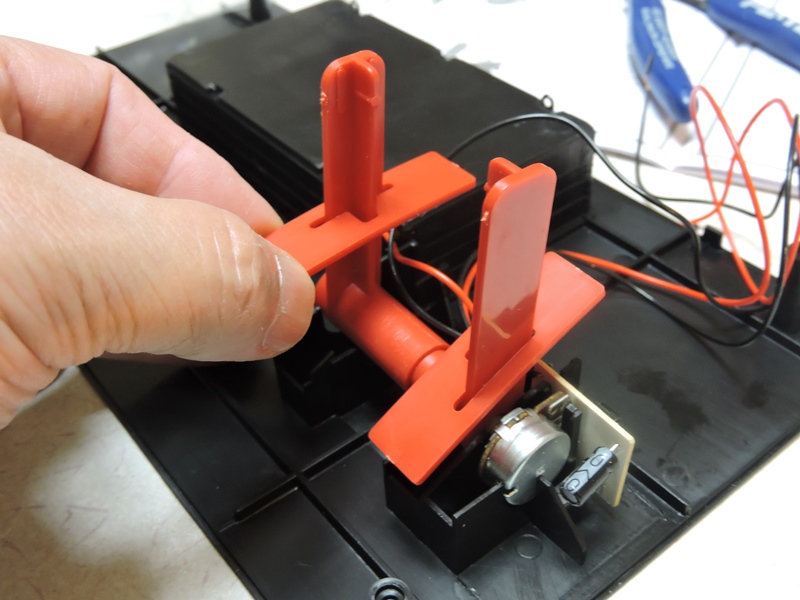

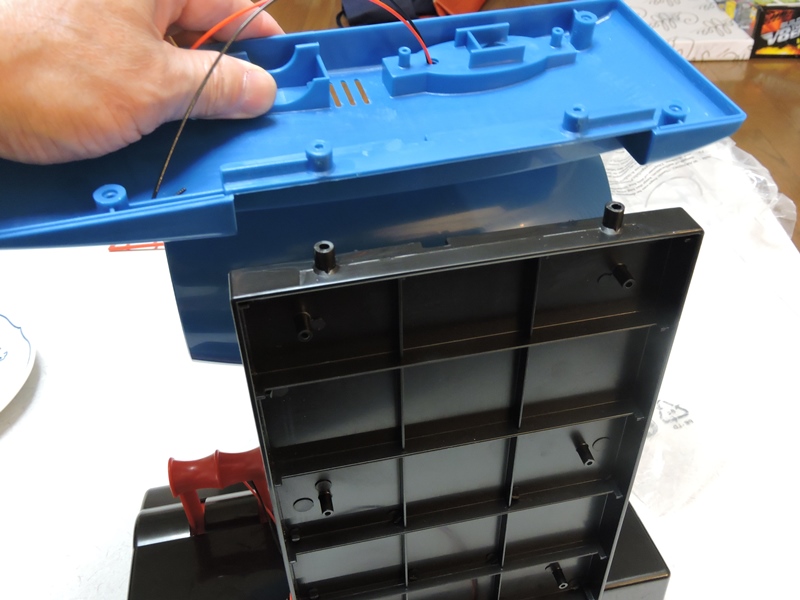

ベースカバーと合体させる前に アップライトサポートを組み付けます。 |

固定ピンの位置でベースカバー 裏側からネジを締め付けます。 |

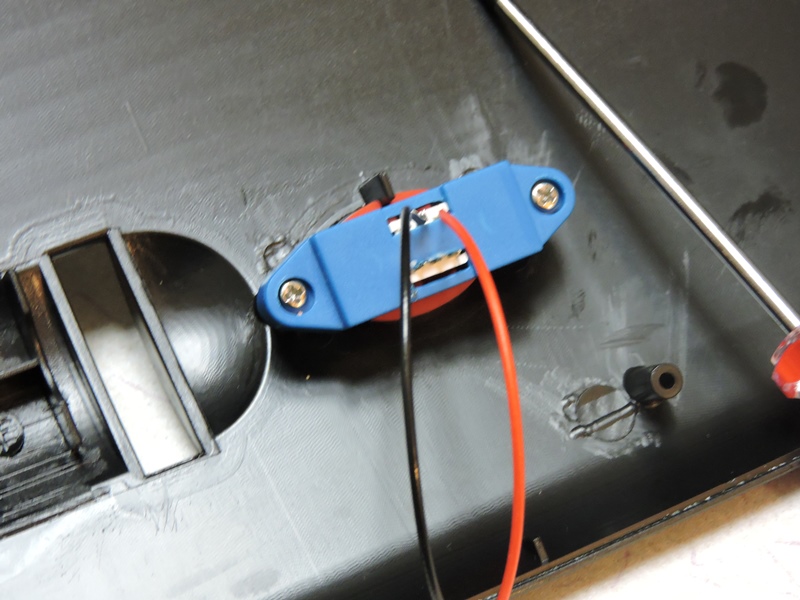

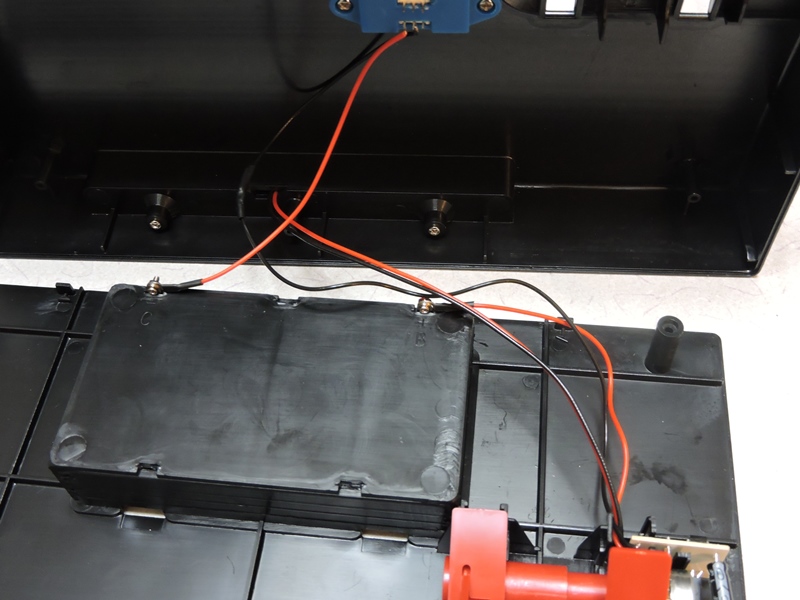

ベースユニット内の配線を接続します。半田 付けせずに接続できるよう工夫されています。 |

バッテリーホルダ外側カバーを 固定するナットを入れます。 |

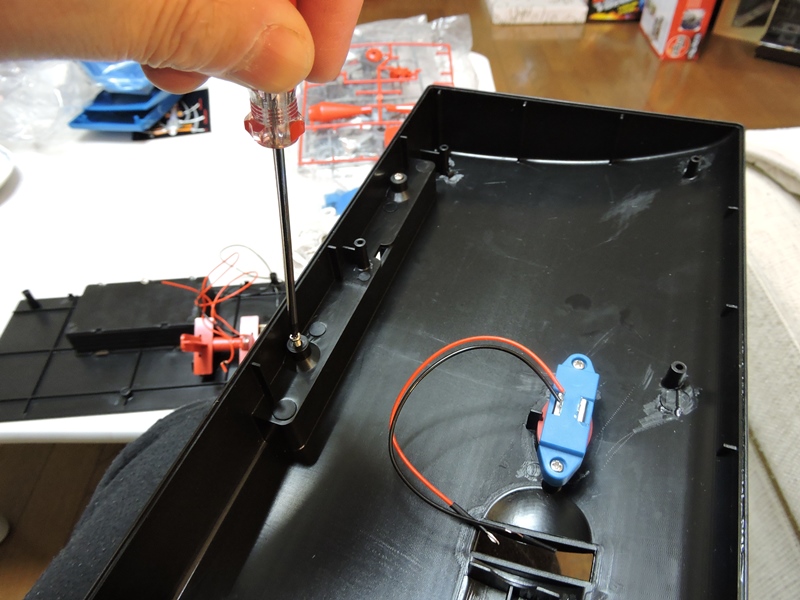

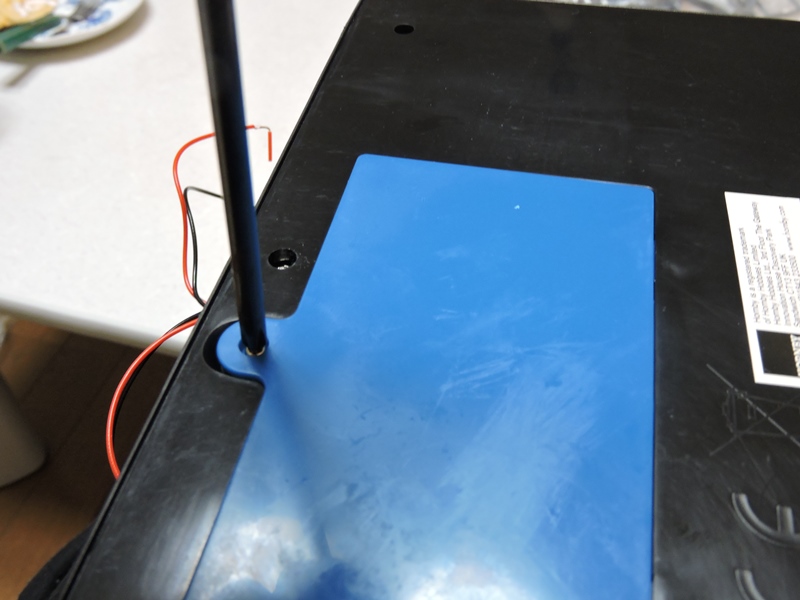

ベースカバーと合体させ ベースユニットを組み上げます。 |

底面側からネジで固定します。キットに付属の ドライバーはネジ溝に合わず、別途用意しました。 |

バッテリーホルダのカバーを取り付け ます。先ほどのナットがネジを受けます。 |

ベースカバー側に出たレバーアームに レバーハンドルを取り付けます。 |

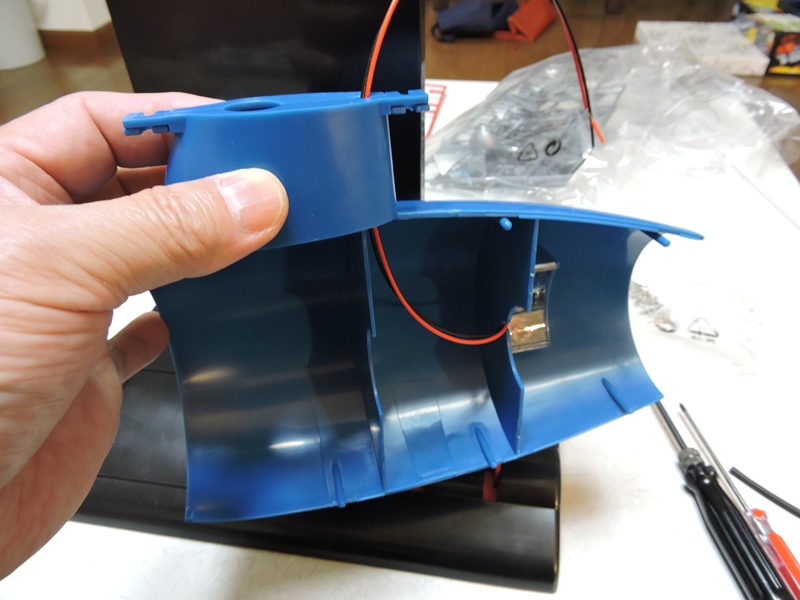

奥側のエンジンナセルです。LED配線を 通しパイロン部に外側カバーを取り付けます。 |

実際の航空機と同様に、パイロンの 先は主翼の下面という設定です。 |

一見すると意味の分からない大きなパーツですが、 主翼の断面を模しています。良いアイデアです。 |

ナセルを吊り下げた状態で、主翼を アップライトサポートの上端に取り付けます。 |

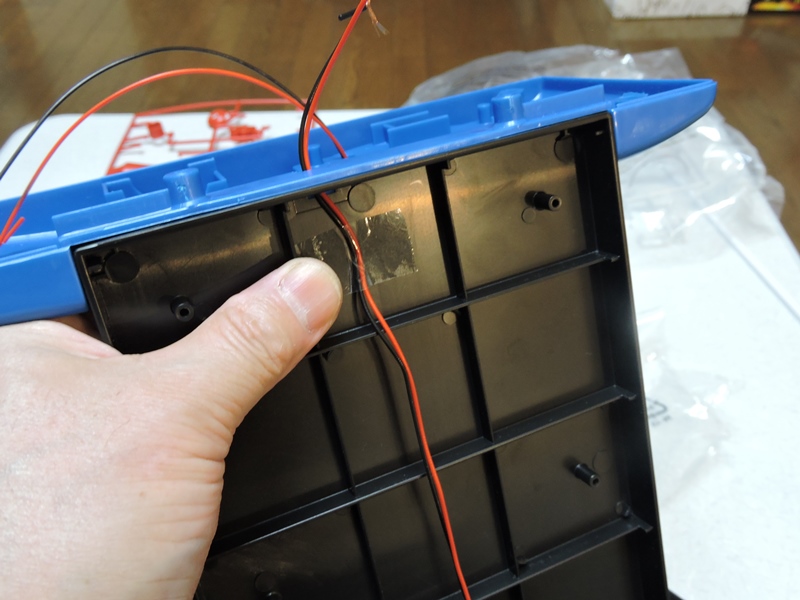

ベースユニットから分岐された配線をサポート内に 通します。作業しやすいようテープで仮止めします。 |

主翼固定のためネジを締める指示ですが、ネジ穴が緩くて 固定できません。嵌め込みがきついのでこのままにします。 |

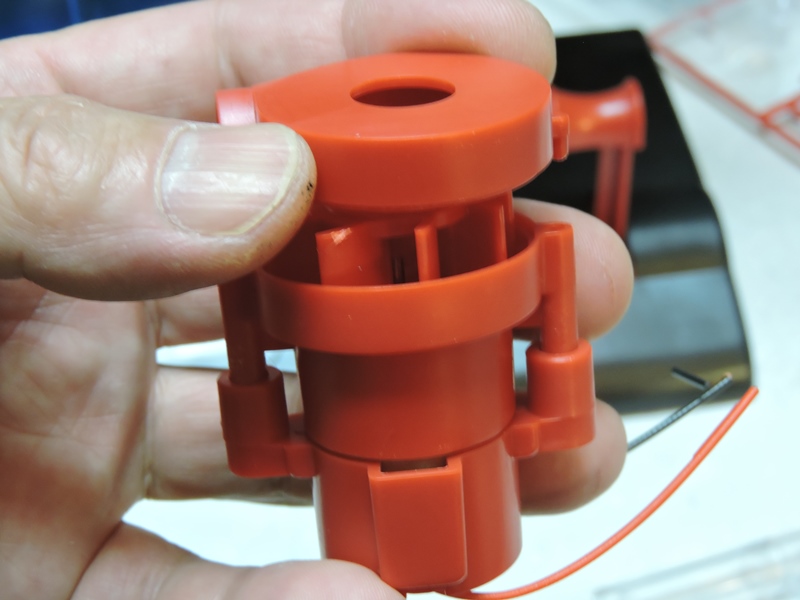

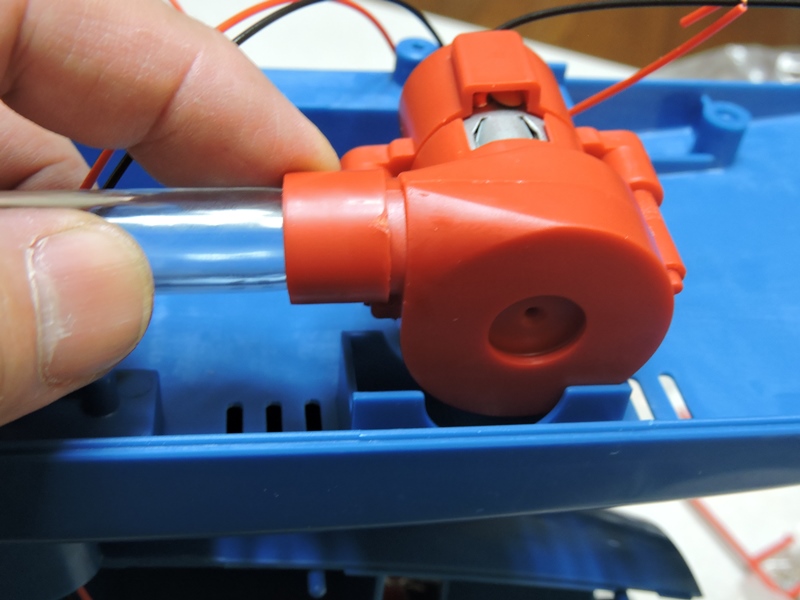

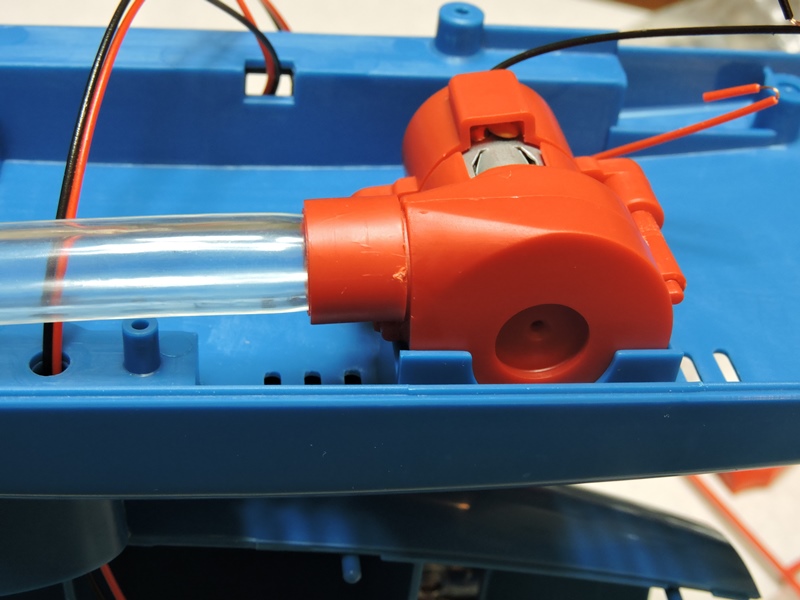

モータユニットを組み立てます。モータシャフトの回転を他の部分に 伝達するのではなく、小型のファンを取り付け送風機とするようです。 |

|

アウターケースを嵌め込みます。中心の穴から吸気し 外周端から排気するシロッコファンとなります。 |

シロッコファンが作り出す気流により、エンジンを 駆動するようです。ジェットの原理を踏まえています。 |

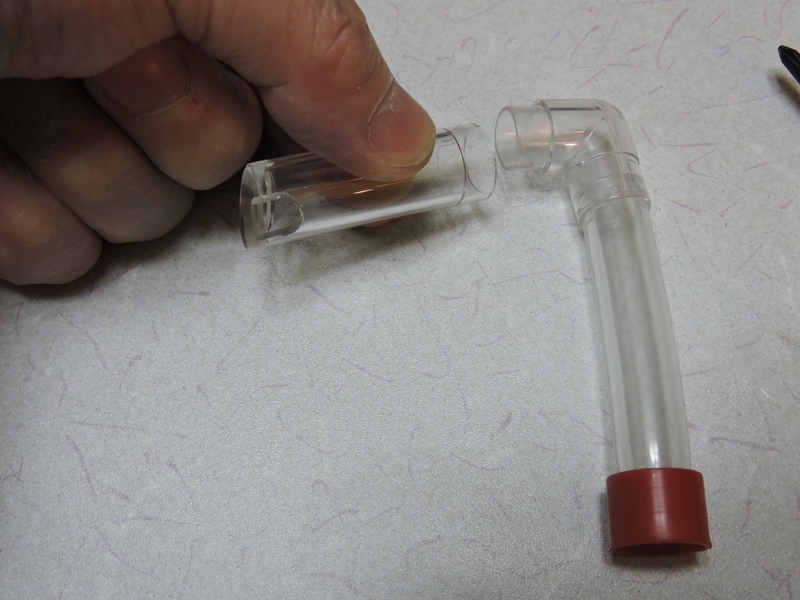

気流を導くチューブを組み立てます。 エルボにより気流方向を変えています。 |

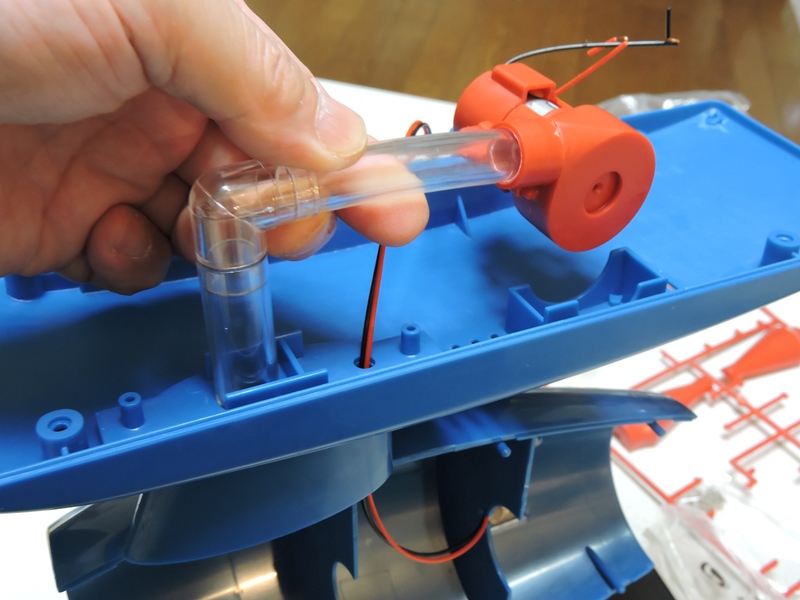

シロッコファンの排気口に接続し 主翼内部に組み込みます。 |

チューブが少し長いためモータユニットが 主翼側ホルダーの位置に合致しません。 |

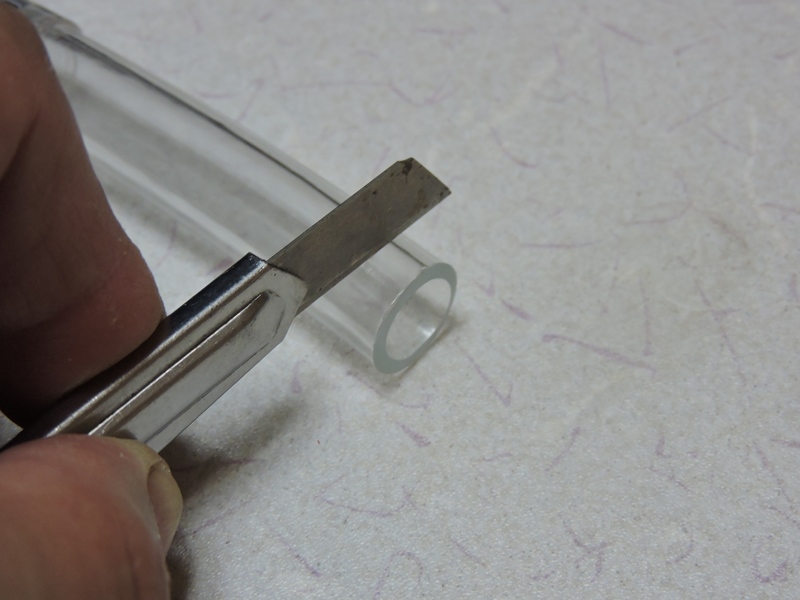

一度分解してチューブの 長さを少し切り詰めます。 |

位置が合いました。ホルダー内にきつめに 嵌まるので固定の必要はないようです。 |

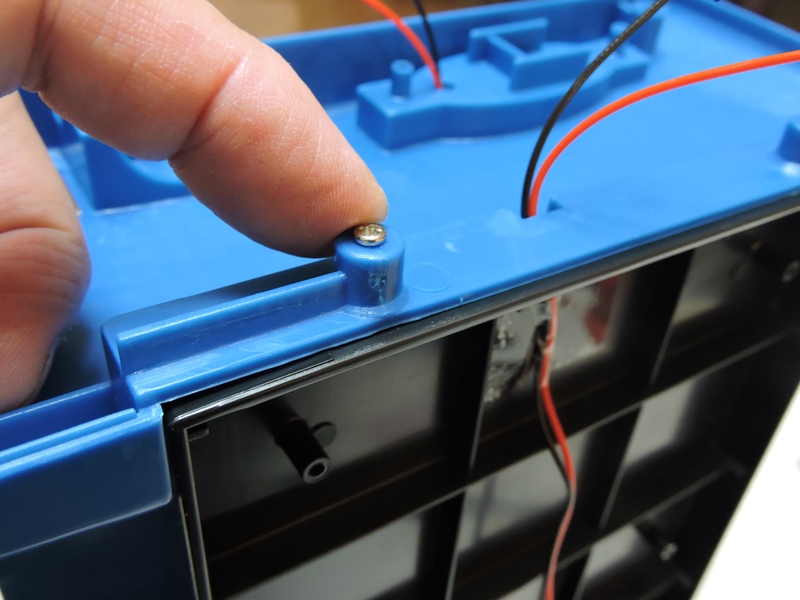

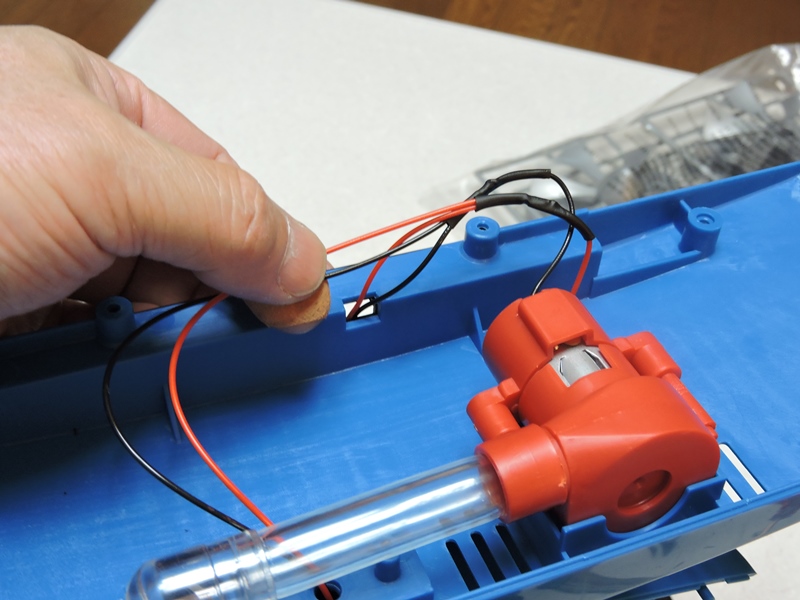

主翼内に引き込まれていた配線を モータユニットの配線に接続します。 |

アップライトサポートのリアカバーを嵌め込み、 主翼の上側パーツも合わせてネジ固定します。 |

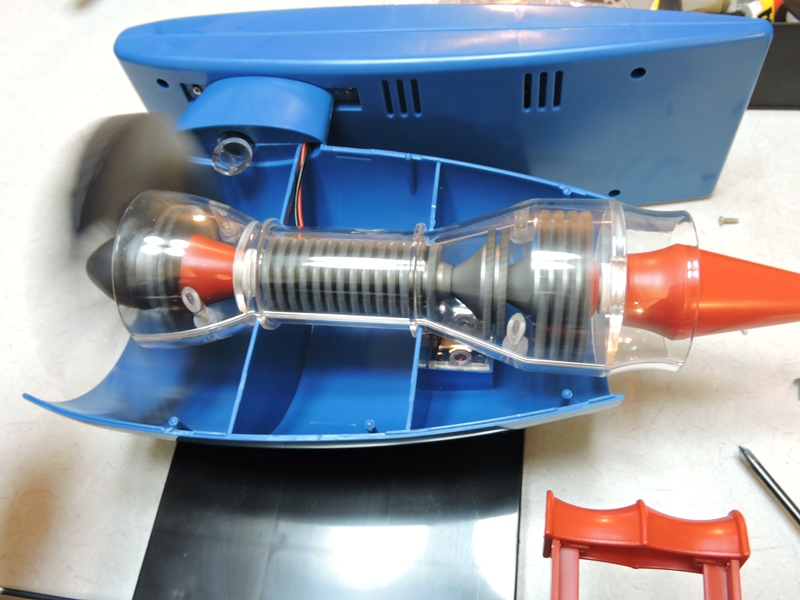

主翼・パイロン・ナセル・サポート・ベースから なる一連のユニットの組み立て完了です。 |

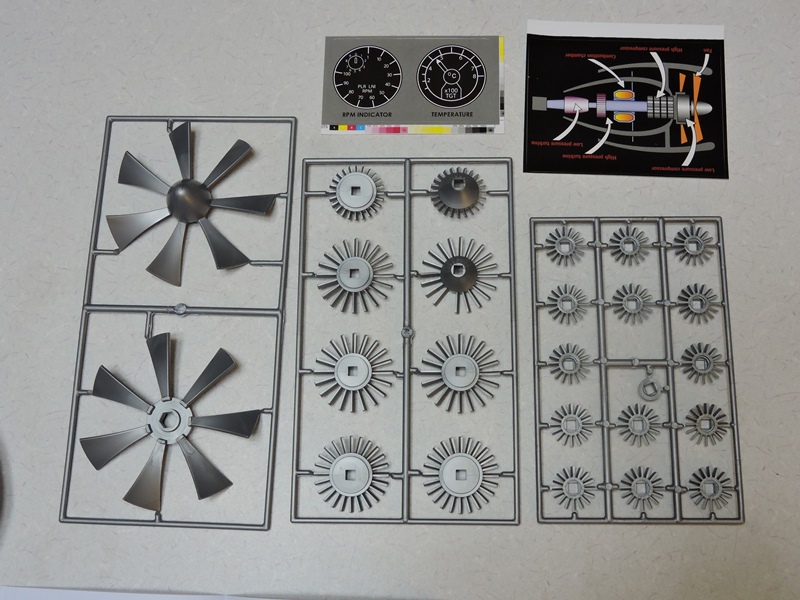

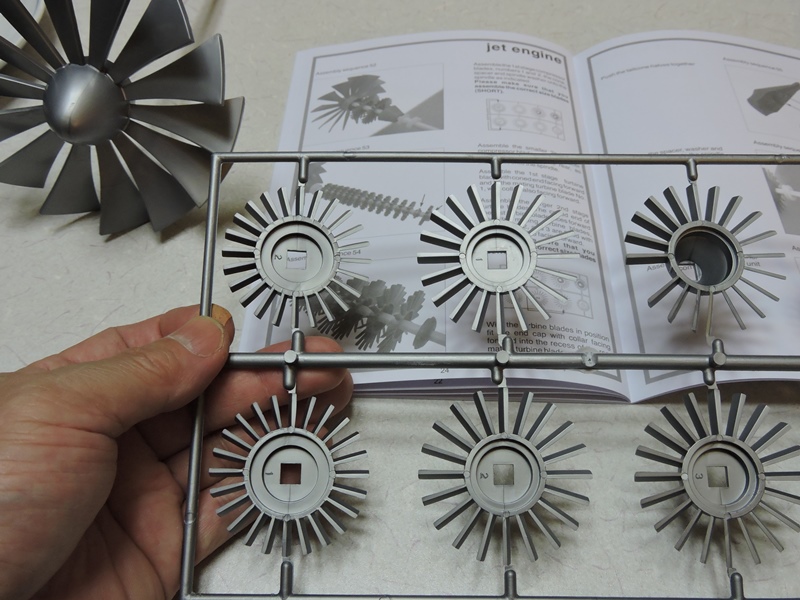

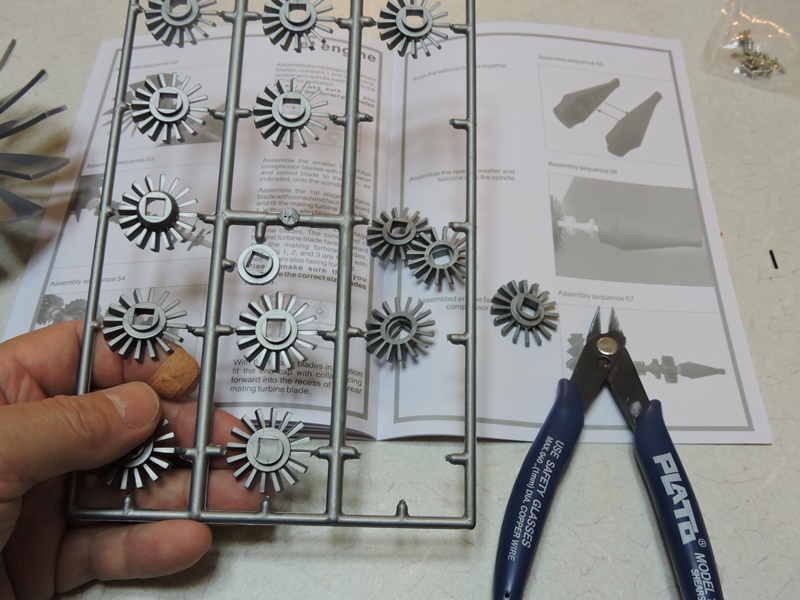

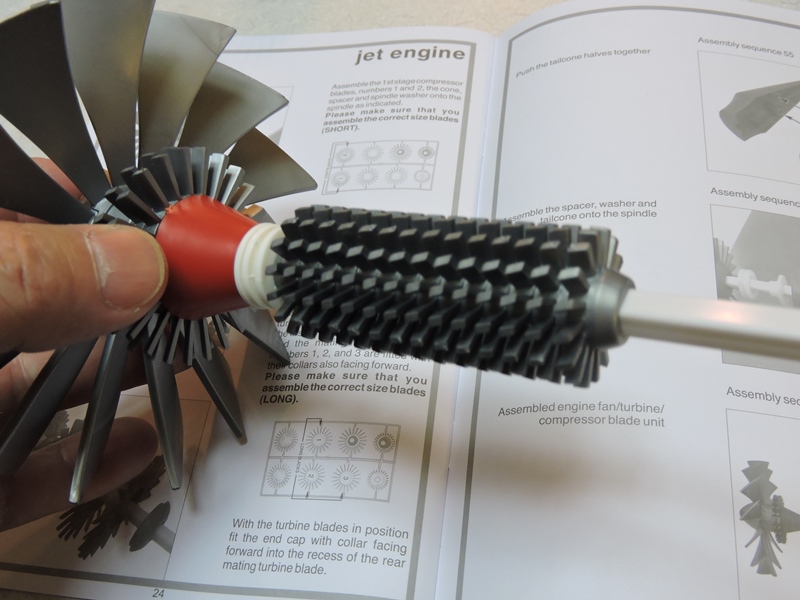

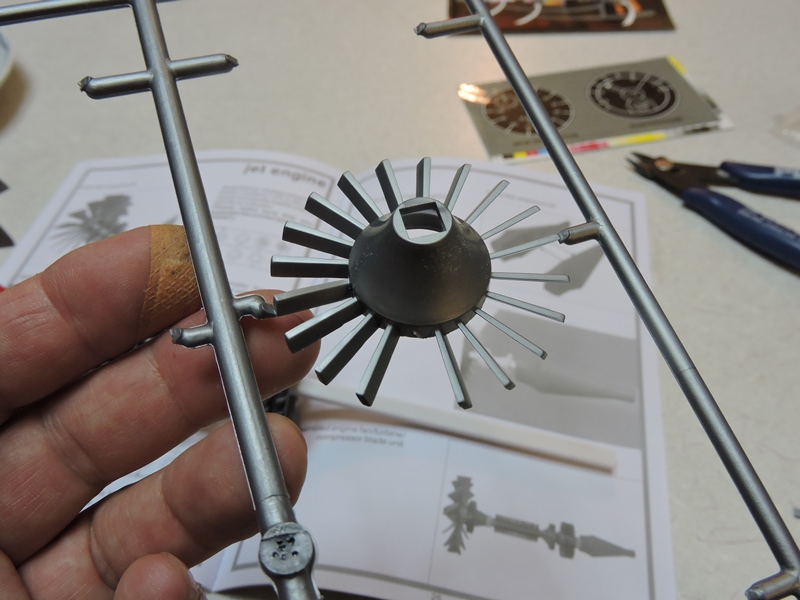

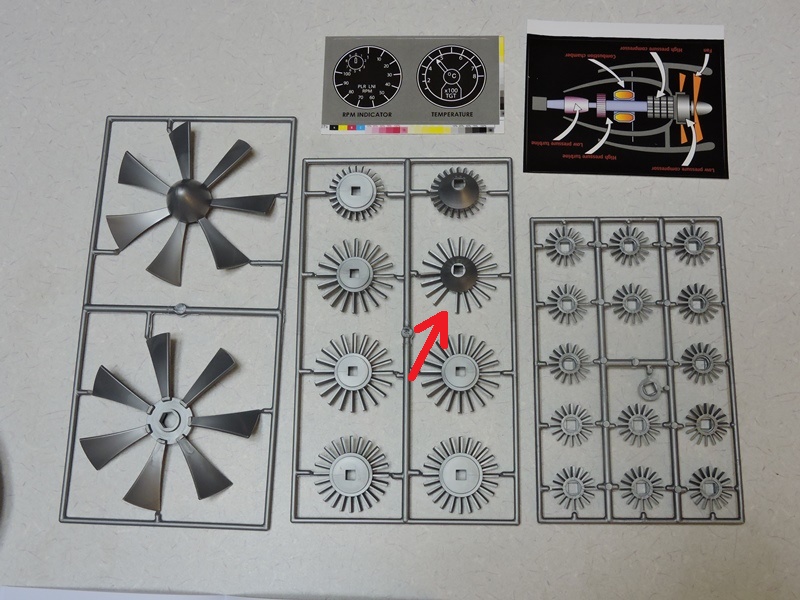

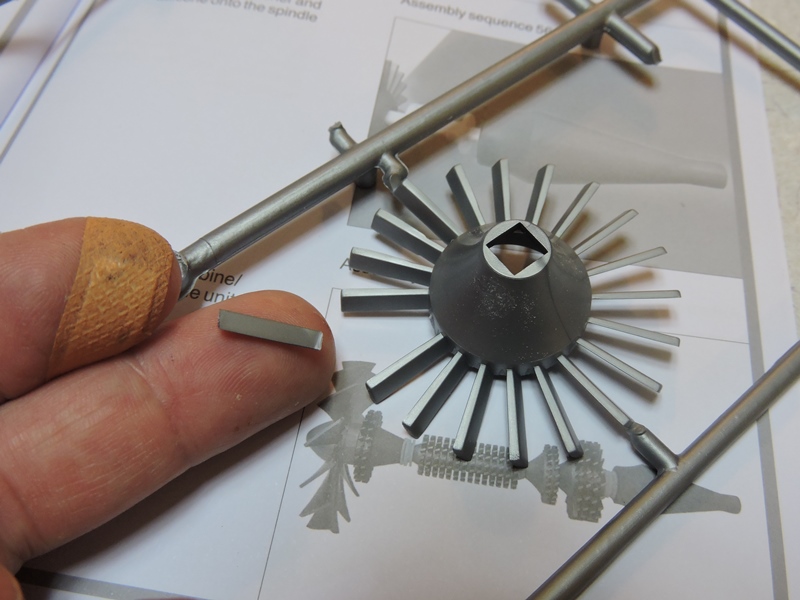

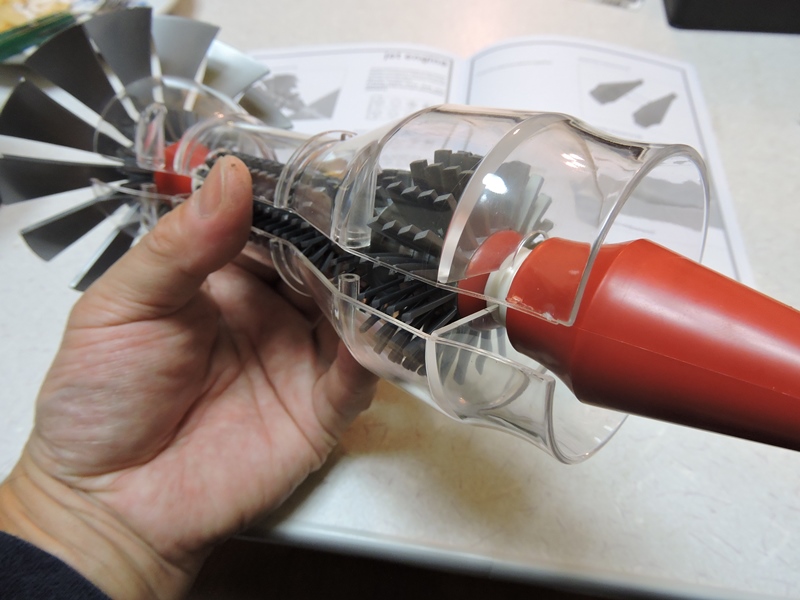

エンジンの心臓部、タービンシャフト周りの組み立てに移ります。ファン・タービン・コンプレッサの 各部分構成に必要な全パーツです。インジェクション成型の精密さが要求される部分です。 |

|

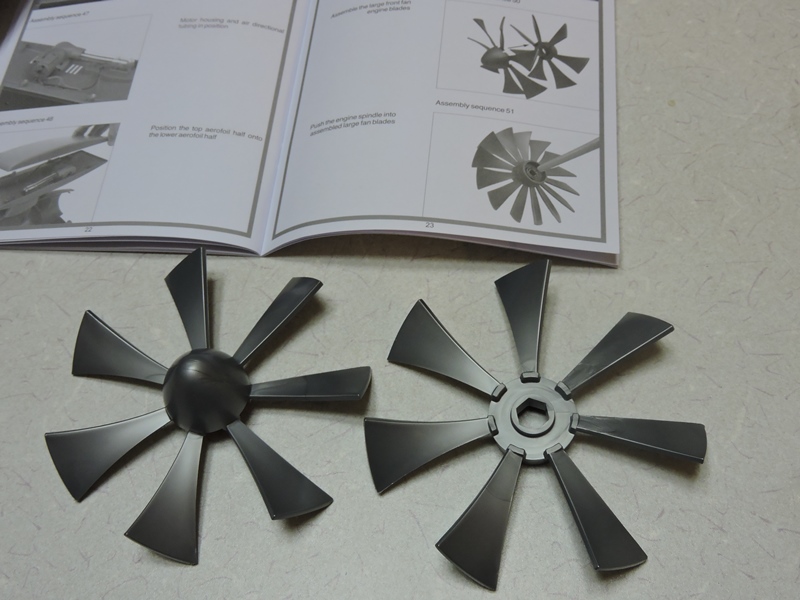

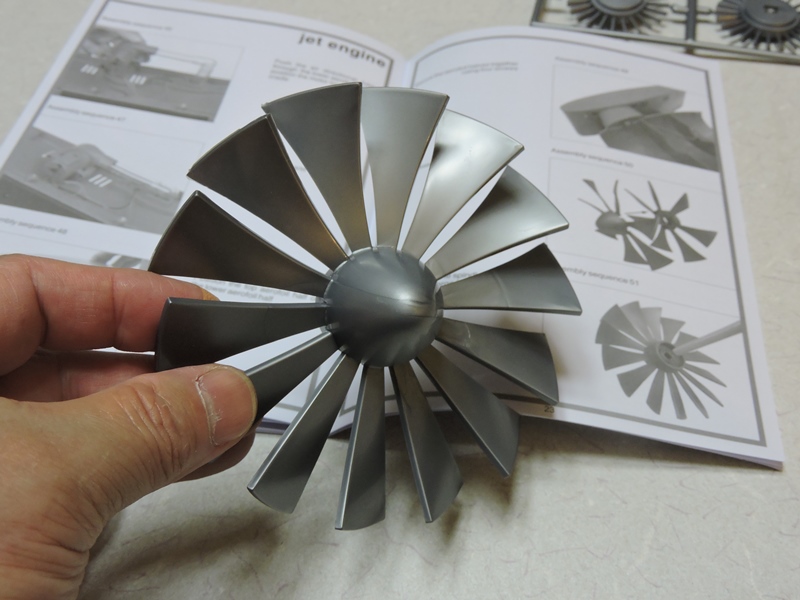

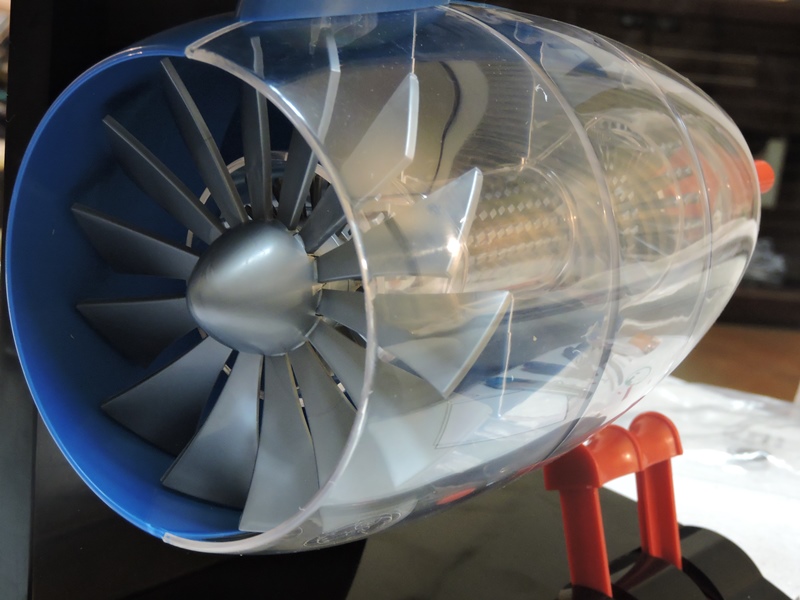

エアインテイク部の大口径フロント ファンブレードのパーツです。 |

各7枚のブレードを持つパーツを2個重ね 合わせ、14枚ブレードのファンにします。 |

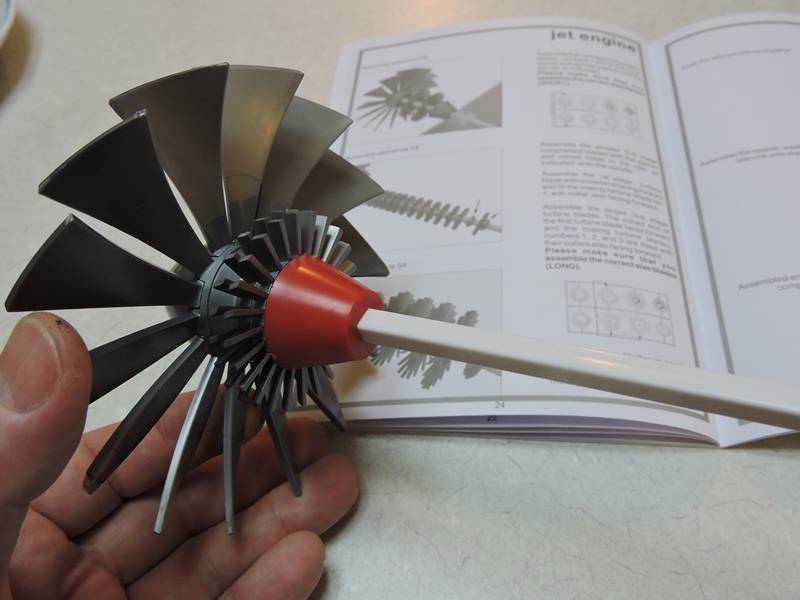

フロントファンの直後に2枚のファーストコンプレッサ ブレードを入れます。パーツは厳密に区別されています。 |

コーンスペーサ(かなりきつめ)を入れて ファーストコンプレッサを固定します。 |

続く14枚構成のセカンドコンプレッサブレードです。 最後の1枚のみパーツと組み付け方が異なります。 |

前方のファーストコンプレッサとの間に、回転 軸受となるスピンドルワッシャーが入ります。 |

コンプレッサの後方に、チャンバー部を経て 2枚のファーストタービンブレードが入ります。 |

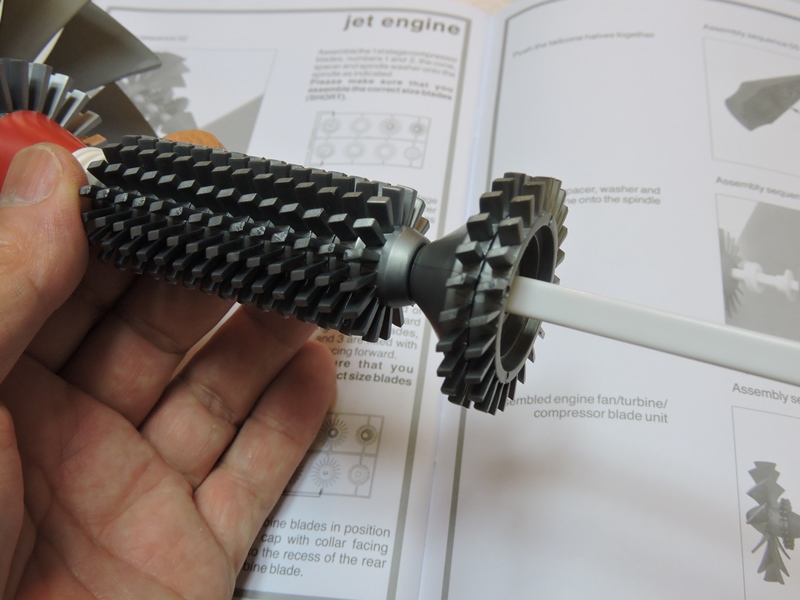

ここで思わぬ不具合を見つけました。セカンド タービンの1つにブレードの欠損があります。 |

作業中にヘマをしてブレードを折ってしまったのかも知れません。念のため 開封直後に撮った写真を確認してみると・・、最初から折れています。 |

|

ポリ袋の近くに破片が落ちていました。 返品・交換するほどではありません。 |

アクリル用接着剤で修復します。 守谷工房にはわけないことであります。 |

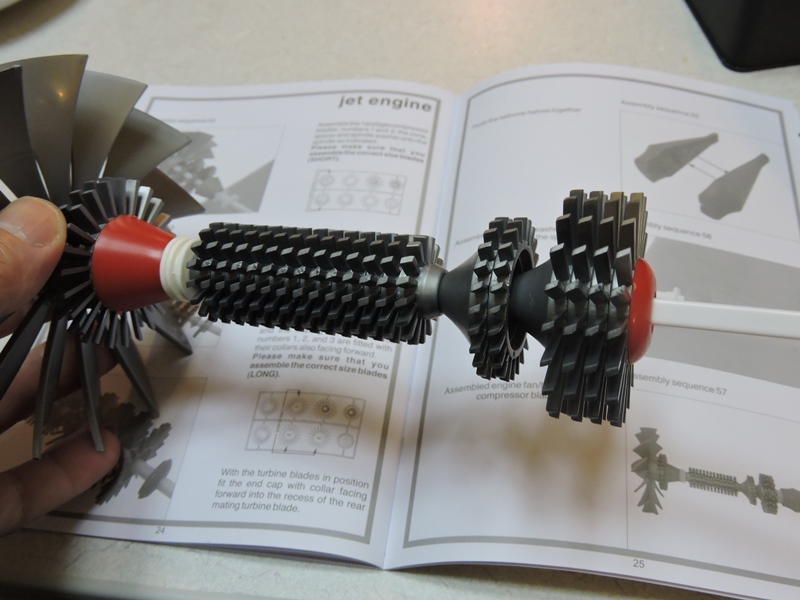

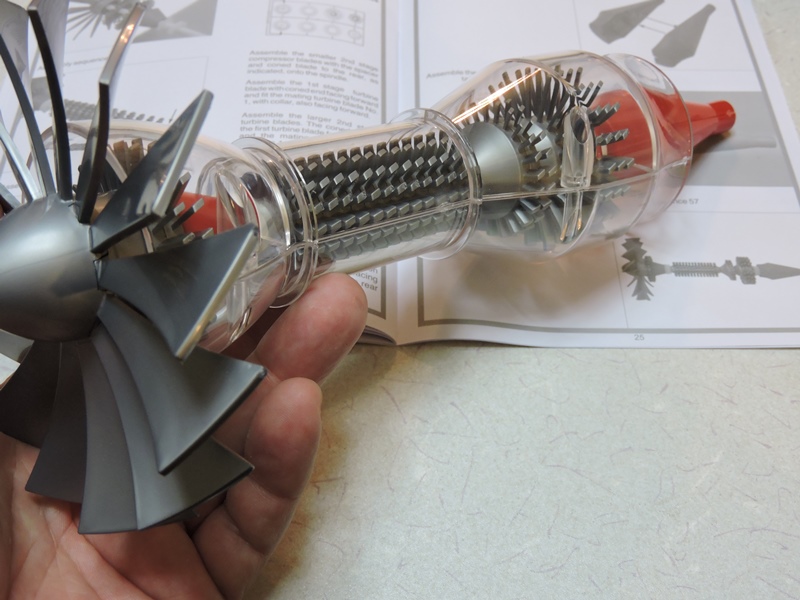

4枚構成のセカンドコンプレッサを取り付け 最後段にエンドキャップを嵌め込みます。 |

ジェットの排気を整流するテールコーンです。 左右の部品を嵌め合わせるだけですが・・ |

接合面にどうしても隙間が生じます。 全体的に部品の精度が高いだけに残念です。 |

ここも接着剤を使用して、隙間を完全になく します。固化するまで輪ゴムで固定します。 |

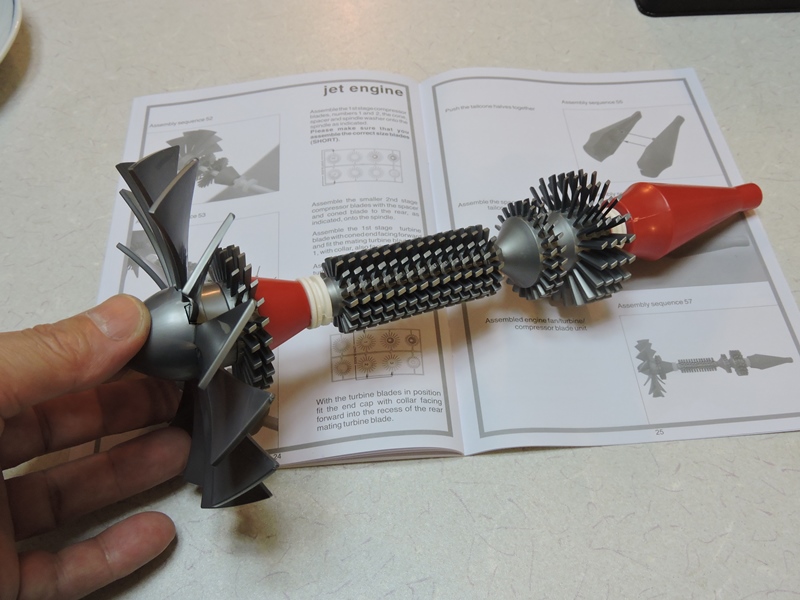

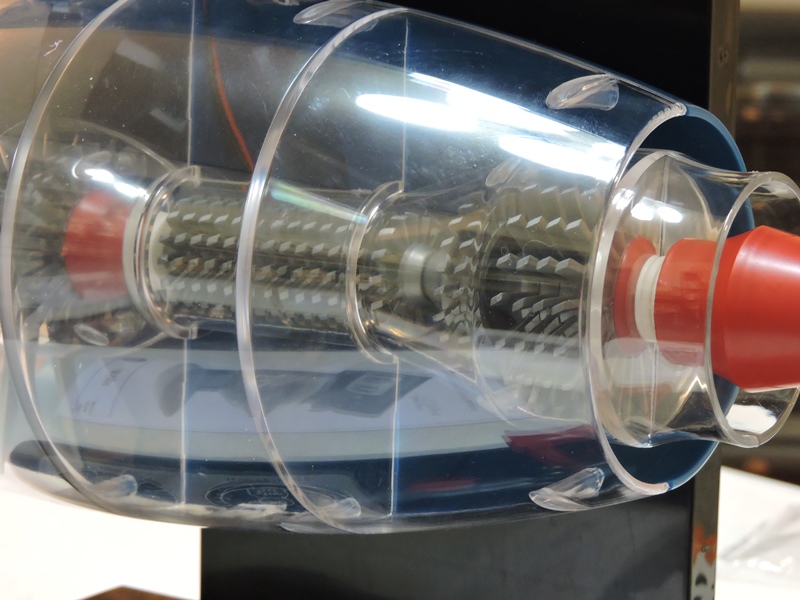

シャフトを構成するフロントファン・ファーストコンプレッサ・セカンドコンプレッサ・ ファーストタービン・セカンドタービンが見事に並びました。忠実な部品構成は 実際のジェットエンジンに迫る高い再現性を持ちます。良く考えられています。 |

|

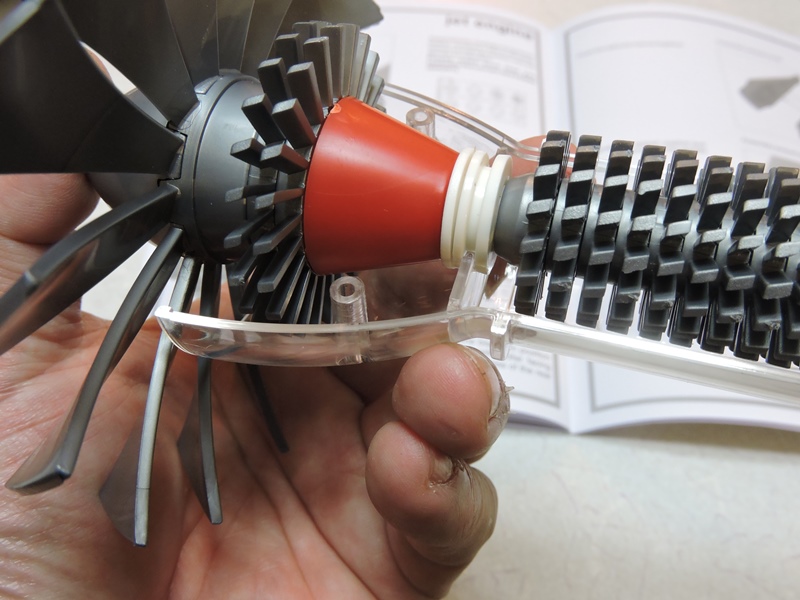

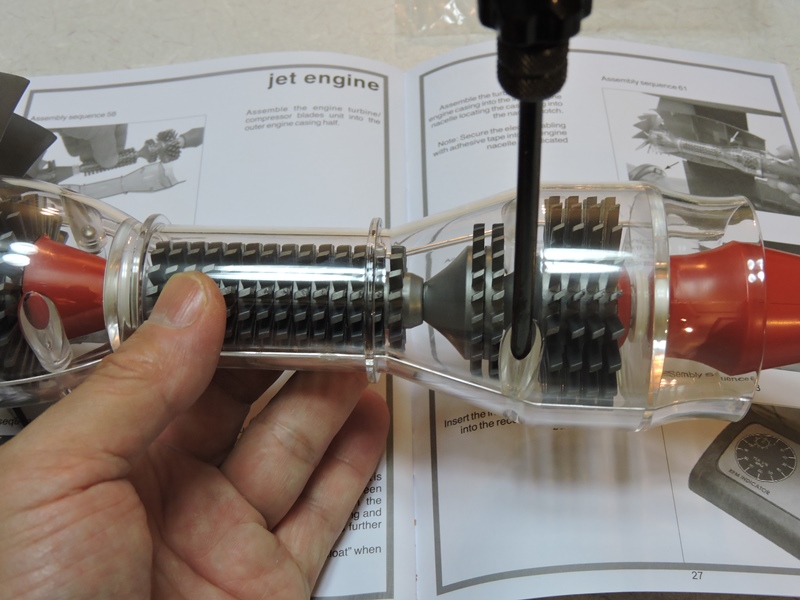

2分割された一方のエンジンケーシング内にアセンブリを納め ます。スピンドルワッシャが軸受に入り回転摩擦を抑えます。 |

他方のエンジンケーシングを組み合わせます。 クリア材質なので内部のブレードを透視できます。 |

メカニカルな印象が高まってきました。見飽きる ことのない実に興味深い教材になりそうです。 |

左右のケーシングパーツをネジで固定します。 前後2か所のスピンドルワッシャが位置を保ちます。 |

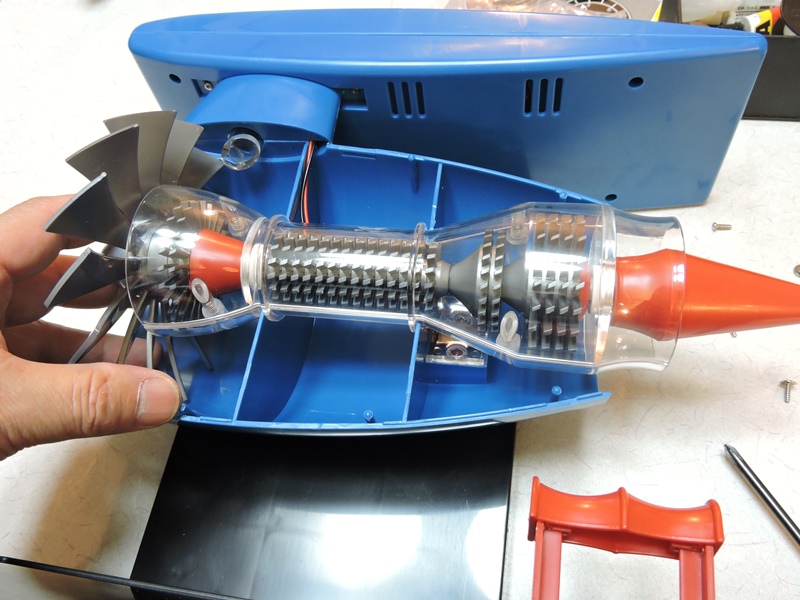

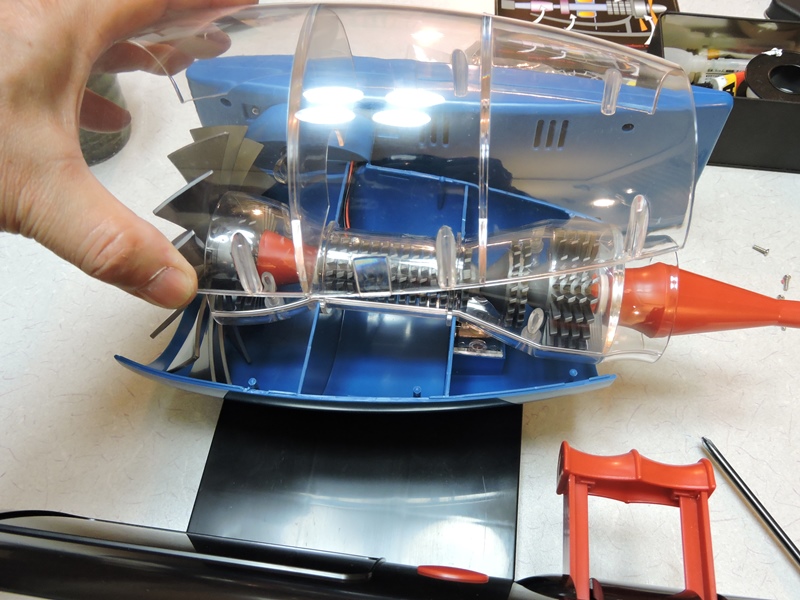

アセンブリをエンジンナセル内に納めます。フロントファンが取り込む大風量の気流で コンプレッサ部を包み込む、ターボファンエンジンの構造が手に取るように分かります。 ところで・・、このモデルには決定的な欠点があります。コンプレッサブレード・タービン ブレード共にロータ(動翼)のみで、ステータ(静翼)が省略されています。これでは ジェットエンジンが強大な推力を発生させる仕組みを完全に説明できていません。 |

|

シロッコファンが発生させた気流がフロントファンの ブレードに当たり、回転する仕組みになっています。 |

同時にチャンバー(燃焼室)の辺りでLEDが点灯し、燃焼の 様子を表現します。理解を促すアイデアに満ちています。 |

エンジンナセルの表側を取り付けて組み立て完了です。 ナセルどうしの嵌め合わせ精度にやや難があります。 |

ナセルやケーシングにクリア材質が使用され、 複雑で理解の難しい内部を詳細に観察できます。 |

スピンドルワッシャを介在させることで、樹脂製パーツのみでこれだけの低回転 摩擦を実現しているのは、模型製作会社としての高い技術によるものです。 |

|

実物のエンジンに倣い、パイロンを介して主翼の下にエンジンが吊り下げられている 様子を再現しています。主翼の断面も実際の形状が反映されており(微妙に違う気も しますが)、空気力学的に揚力が発生するメカニズムについても説明することが出来ます。 |

|

|

|

|