|

|

| ・置時計ほぞ穴の修復に挑む(2022.10.12) |

置時計の修理は、WEBに掲載した分としては4年以上前の フランツヘルムレのムーブメント以来ですが、実は小規模な 修理を含めて時々ご用命をいただいております。共通点として 何軒かの時計店に依頼したものの、十分に修理されなかったり 鼻から断られたり、その挙句工房を頼ってこられます。どうも 街中から本当に、時計店ではなく時計職人さんが姿を消して いるようです。今回もまた、職人さんから見ると危なっかしい 作業に挑みますが、長く愛してこられた家財に何とか息を吹き 返して欲しいと望まれる方がおられる限り、お応えしたい・・。 |

||

遠く富山県から送られてきたサイズ140の 大きな荷物です。重量は意外と軽いものです。 |

何十枚もの新聞紙が丁寧に丸められ隙間なく 詰め込まれています。完璧な緩衝材です。 |

|

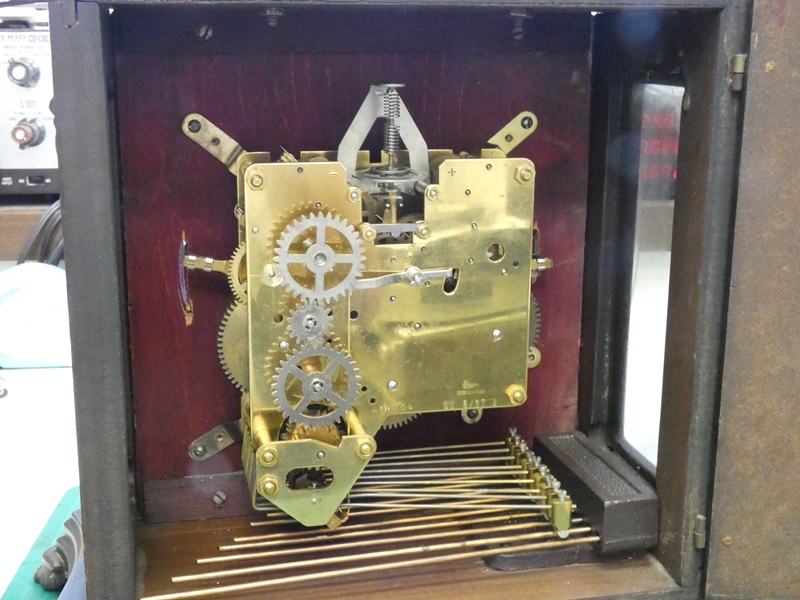

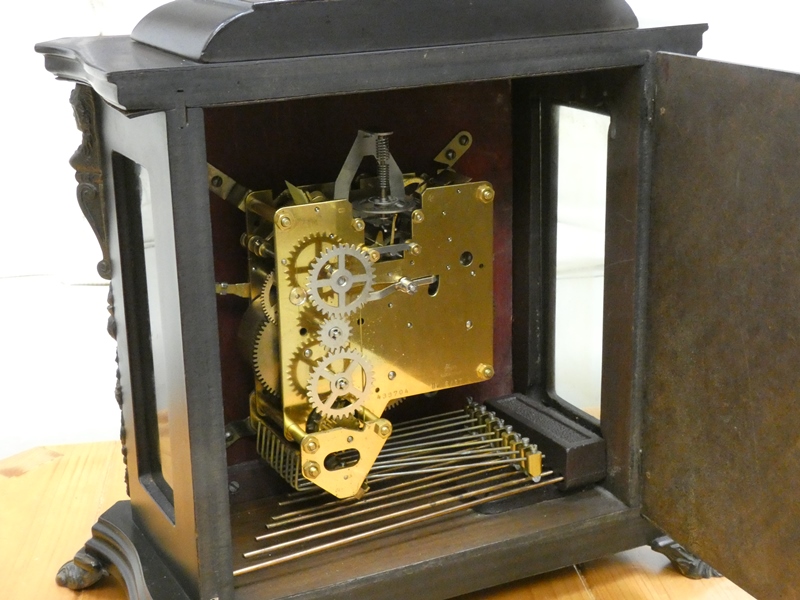

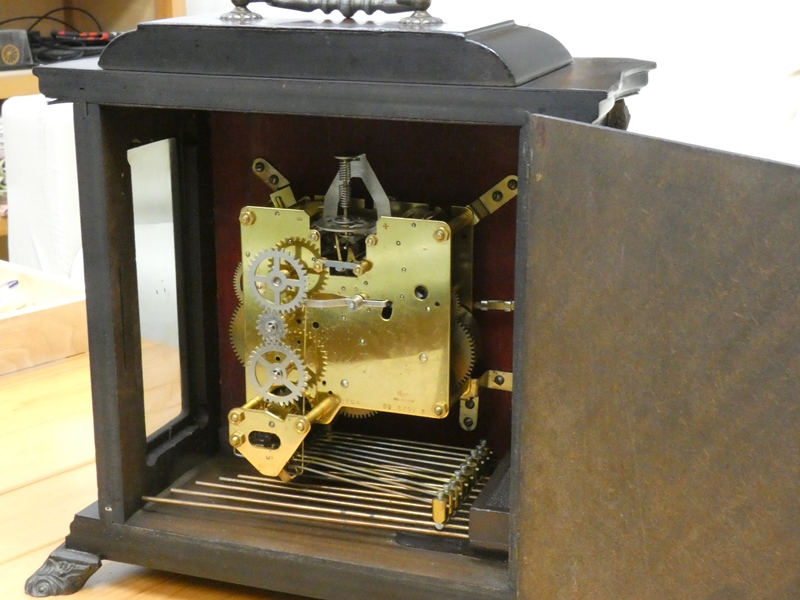

1920年、当時の南ドイツで創業したウルゴス (urgos)・ホールクロック製の置時計です。 |

重厚な木製外装に目を奪われます。深いチャイムの 音色はその優れた音響特性によるものです。 |

|

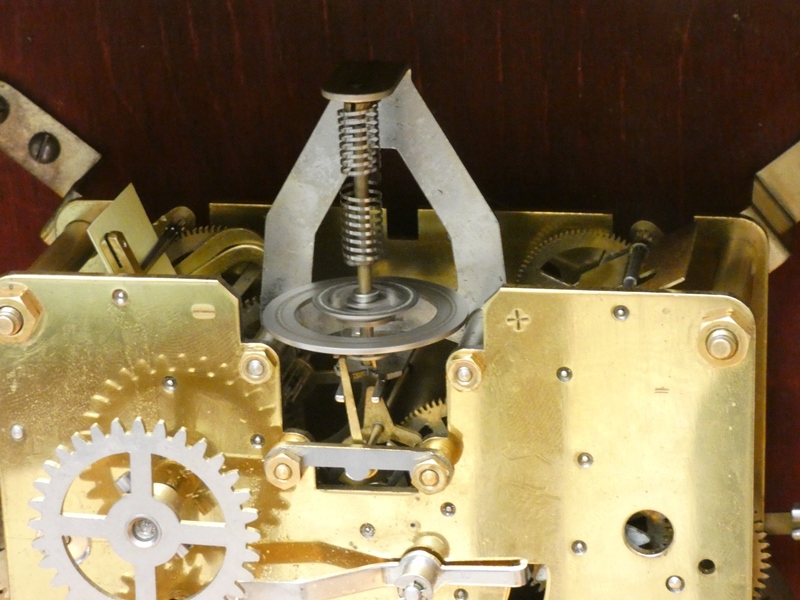

保管状態が非常によろしいのか、金属製 部品の酸化や退色がほとんどありません。 |

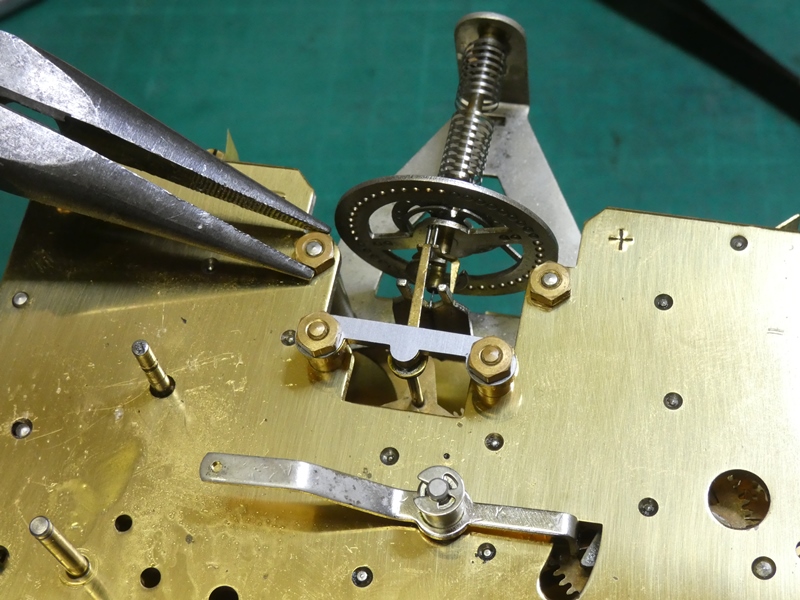

心臓部であるテンプの動作を確かめます。 ガンギ車が小気味良く刻まれ極めて快調です。 |

|

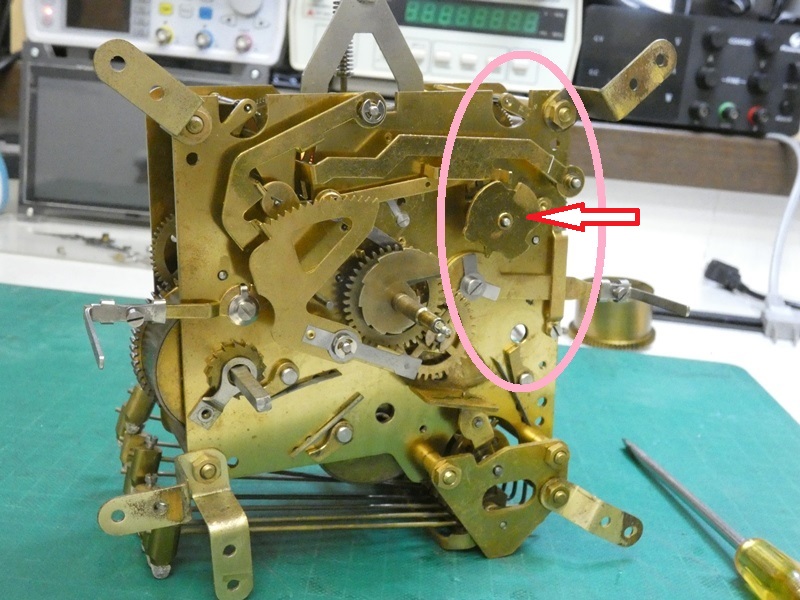

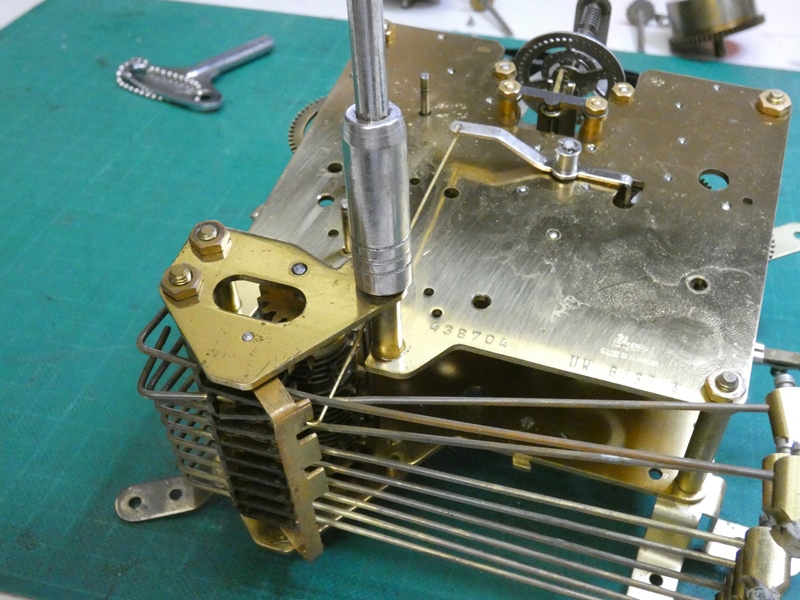

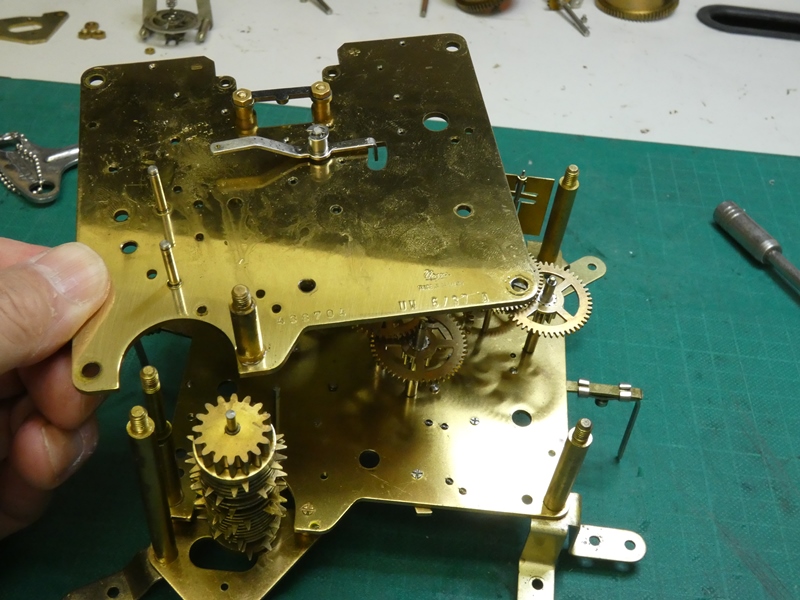

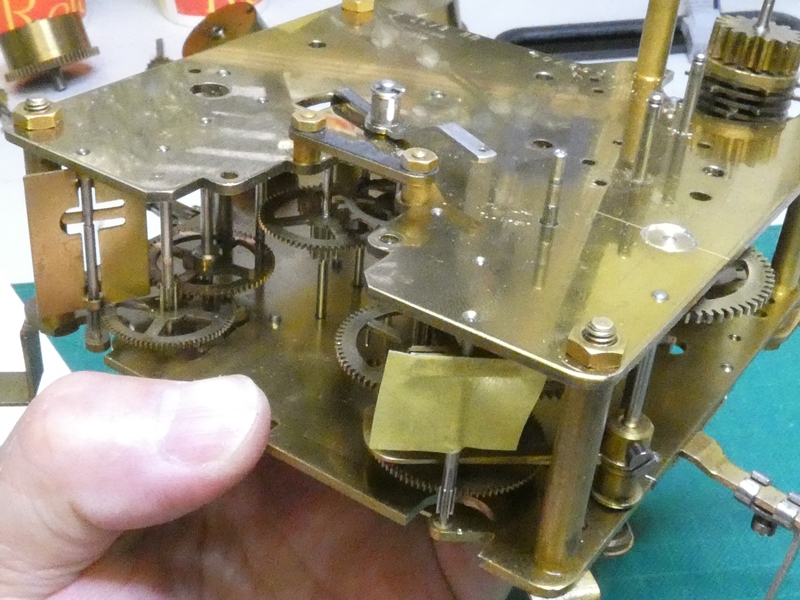

ご依頼主のご説明通りで、時刻および時報の動作には何ら 問題なく、15分毎のチャイムのみが動作しません。写真中 囲みの部分がチャイムの伝達系で、大型のゼンマイから 2番歯車を経て風切板に至ります。矢印のカムがチャイムと 時報を制御します。この経路の動作に抵抗があるようです。 |

||

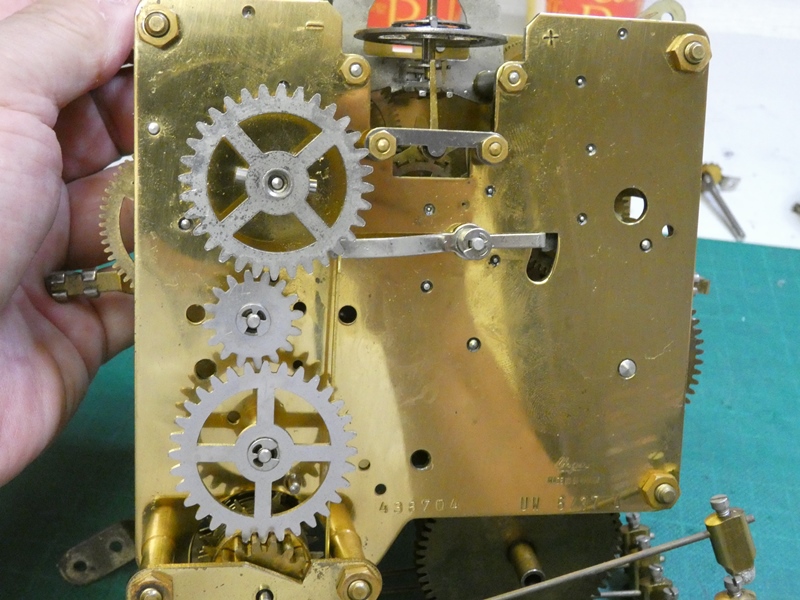

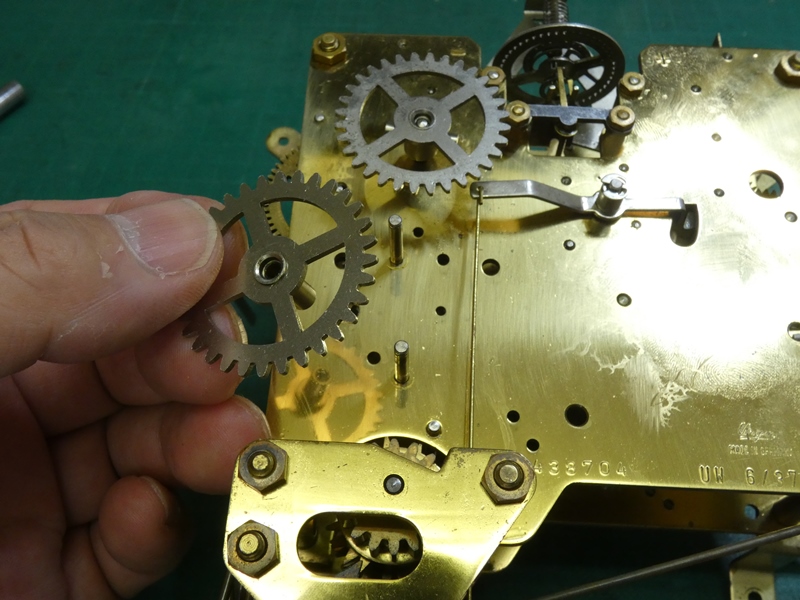

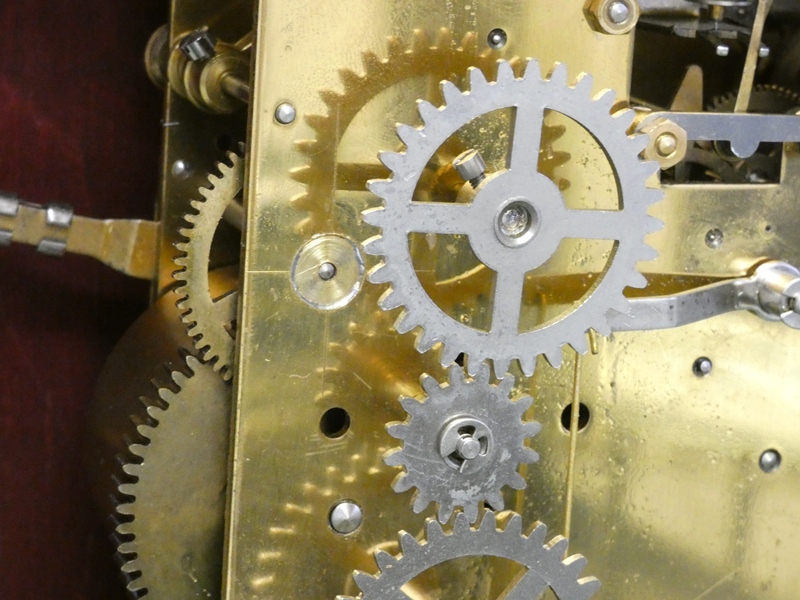

チャイム系の回転は背面側にも取り出され、3段の平歯車で 下方に伝えられます。かなりのトルク損失がありそうです。 |

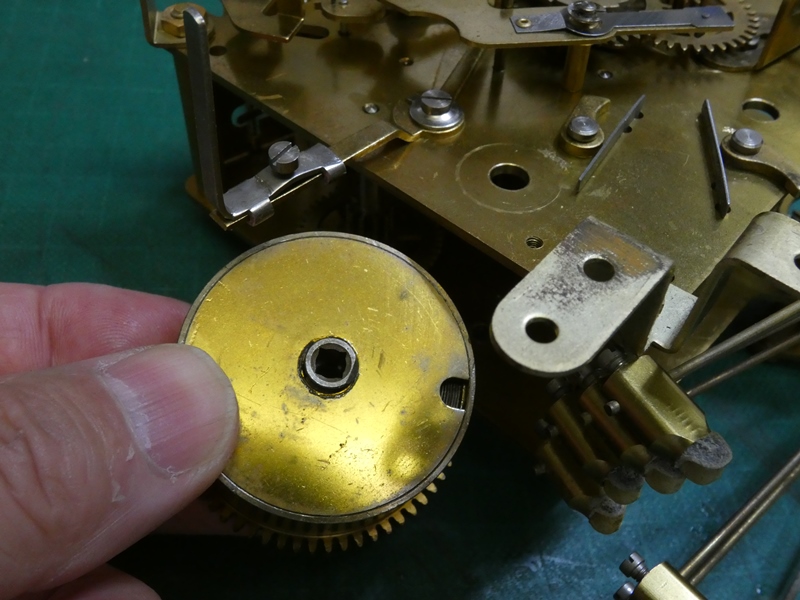

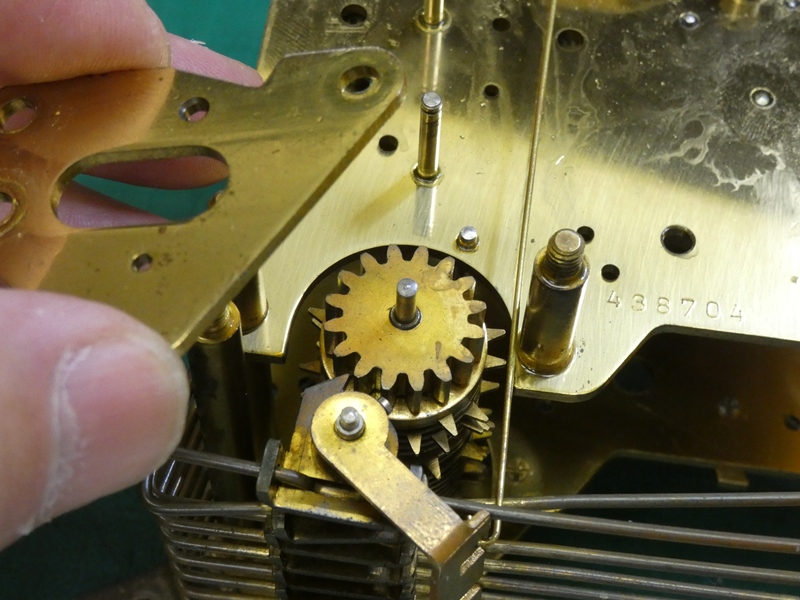

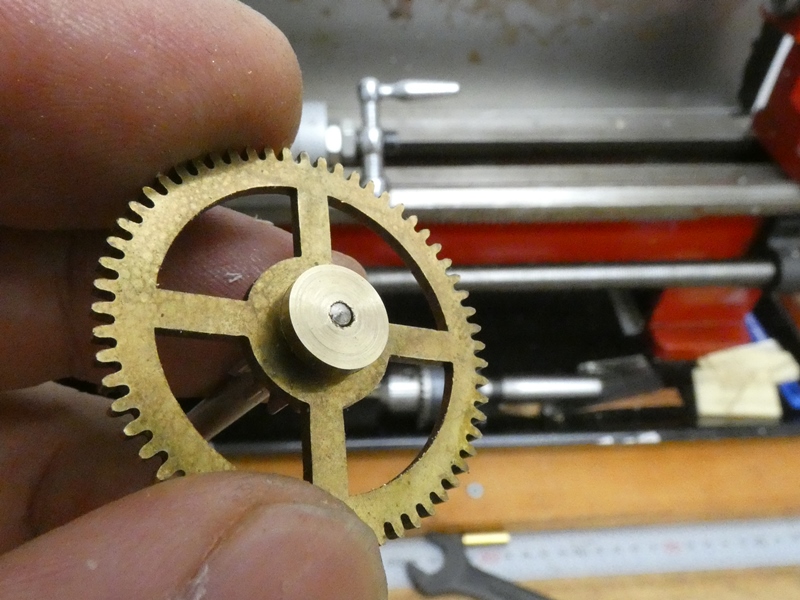

強力なゼンマイのトルクはフレーム(地板) 内の2番歯車が最初に受け止めます。 |

|

ゼンマイ直下の歯車なので、歯の接触面および シャフトに加わる応力はかなり大きくなるはずです。 |

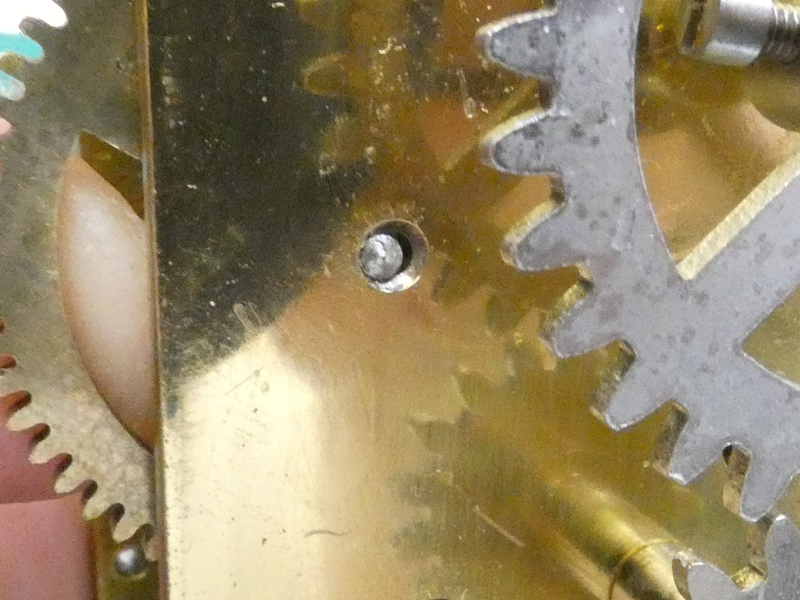

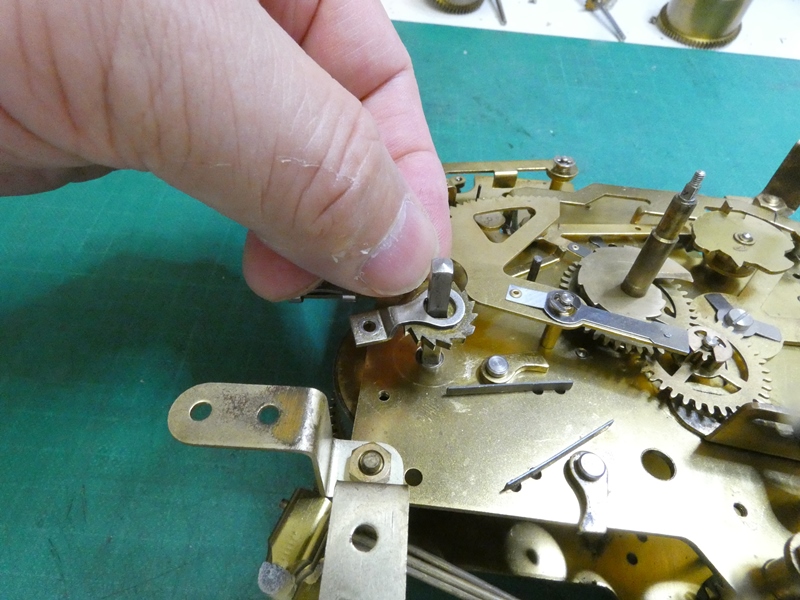

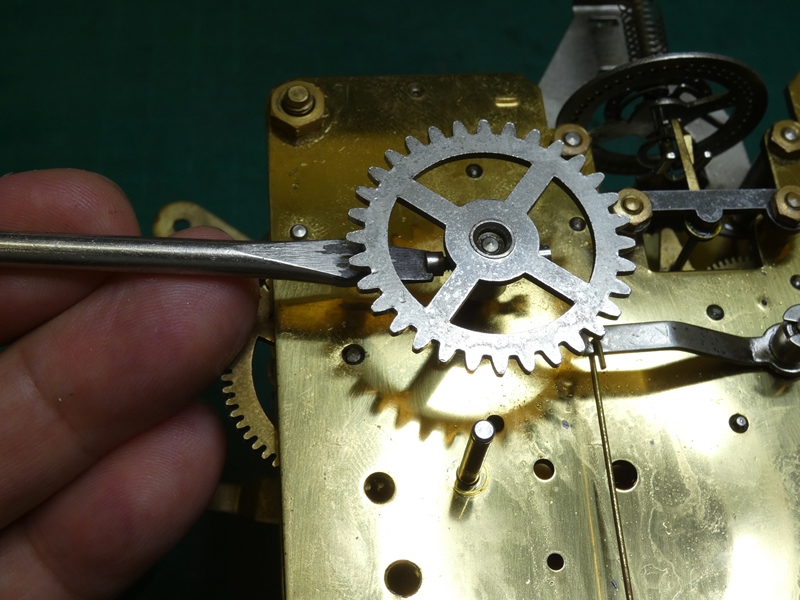

シャフトの応力は軸受け(ほぞ)が受け止めています。 ゼンマイを解放して応力を除きシャフトに力を加えると、 |

|

ほぞ(軸受け穴)の中でシャフトが大きく移動することが分かります。 移動するのはほぞが広がっているからで、長年大きな応力を伴い ながらシャフトが回転し続けたことで、穴の内側が摩耗したのです。 |

||

広がってしまったほぞの修理について調べてみると、いくつもの事例が ヒットします。いずれも時計修理の専門店で、熟練の時計職人が作業 している例です。当初の印象とは異なり、まだ職人による修理仕事は 廃れてなどいないようです。ほぞの修復は「穴つめ」とか「ほぞつめ」と 呼ばれているようで、ほぞの周囲に細いタガネを打ち込み、輪郭を変形 させて元の状態に戻す方法が採られています。結構ワイルドです。 *http://wwwhhh.c.ooco.jp/clock05.htmより転載 |

||

ほぞ穴にブッシュ(ハトメのような金属部品)を 嵌め込む、あるいは併用する方法もあるようです。 *https://tanida1944.com/repairwatch/2769/より転載 |

サイズが異なるブッシュの一覧を紹介されている時計店も あります。元々ブッシュが入っている製品があるようです。 *https://sanwa-kobo.co.jp/contents/より転載 |

|

これらの修復方法には繊細で熟練したタガネ使いが 必須なので、にわか覚えで試すにはリスクがあります。 |

何か別の少しでも安全な方法を工夫します。いずれに しても下地板(裏側のプレート)を外さねばなりません。 |

|

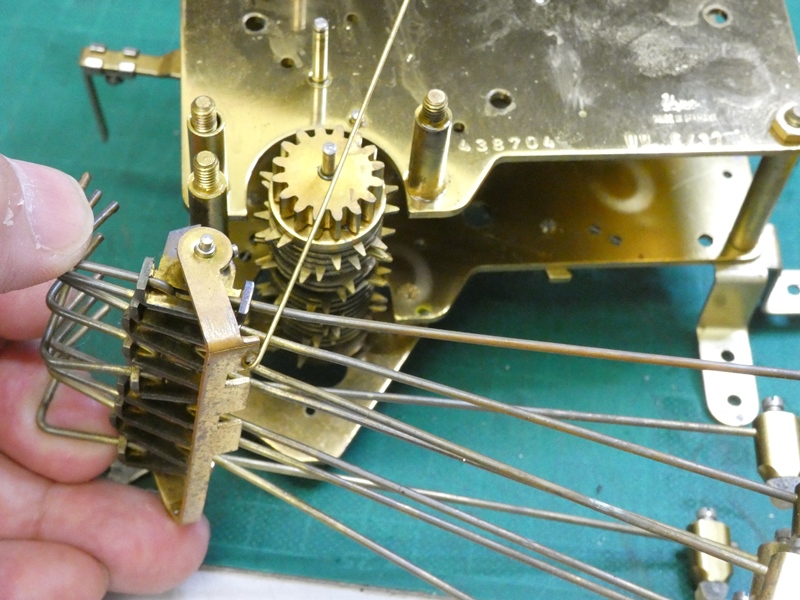

ゼンマイを完全に解放(巻き戻し)してから ストッパー、シャフトの順で取り外します。 |

時計用・時報用ともゼンマイを取り外し、 背面側のチャイム駆動歯車も外します。 |

|

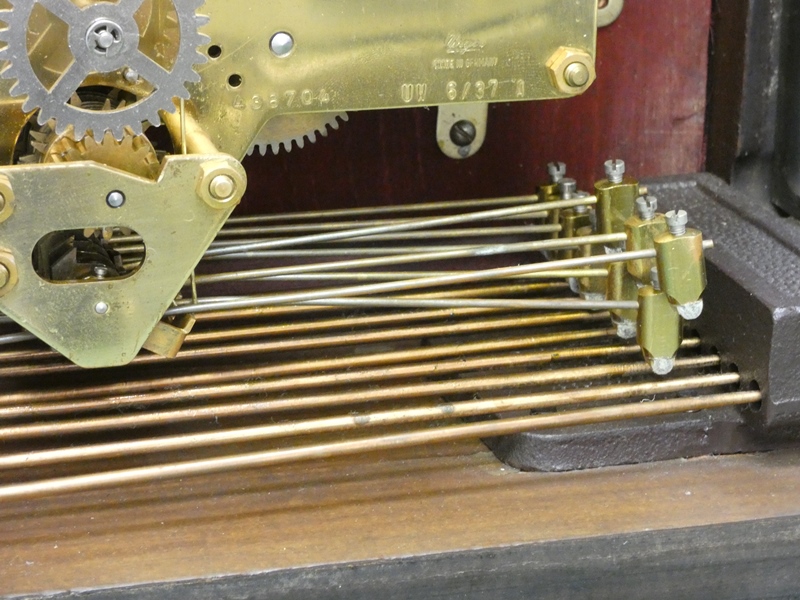

中間の歯車は小さなスナップ リングで固定されています。 |

下段の大歯車もスナップリングで固定されています。 その先でチャイムを奏でるカムブロックを駆動します。 |

|

これだけの伝達系を経てさらにチャイムを駆動する には、途中で相当の抵抗が積み重なるはずです。 |

3個中で最も大型のゼンマイで駆動されるものの、長年に わたり蓄積し高まった抵抗に打ち勝てなくなっています。 |

|

上段の歯車はスリーブの横から小ネジで固定されています。 スリーブがシャフトに固着しており、力を入れて引き抜きます。 |

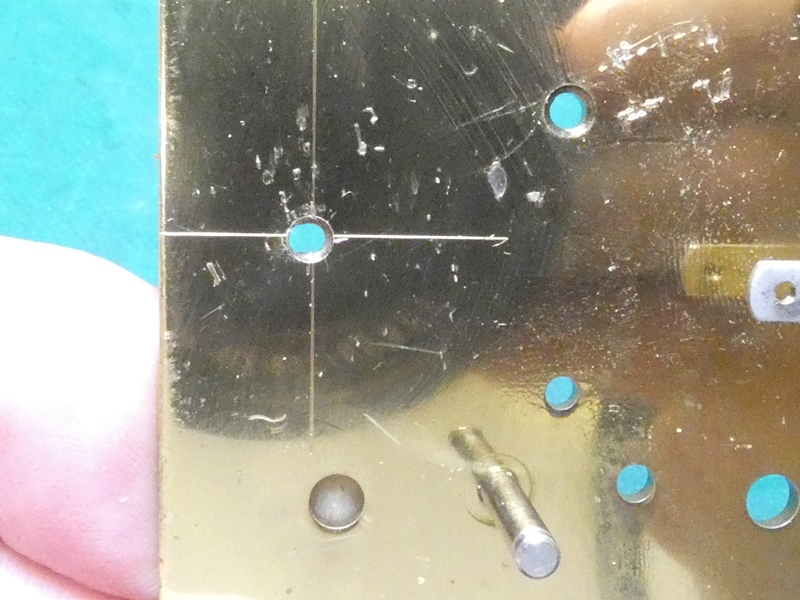

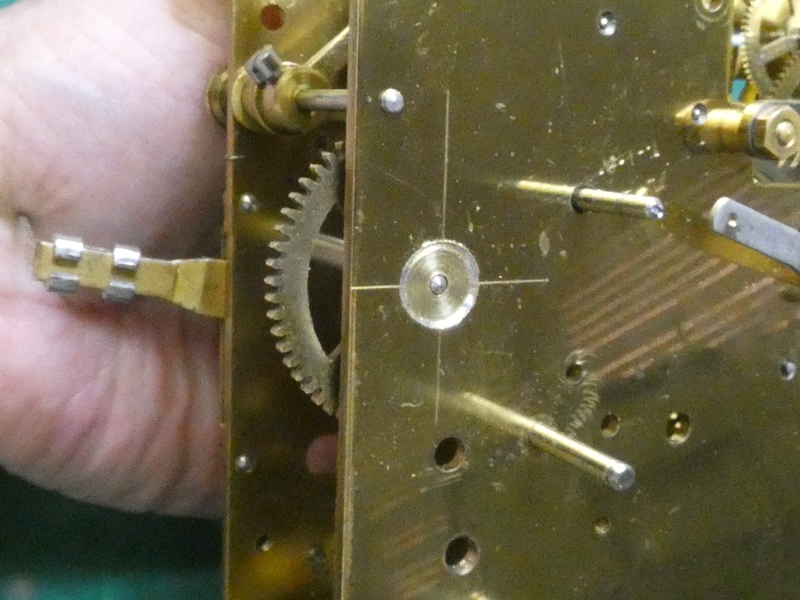

ゼンマイに隣接する2番歯車のほぞとシャフトです。 写真の左方向に摩耗が進み穴が広がっています。 |

|

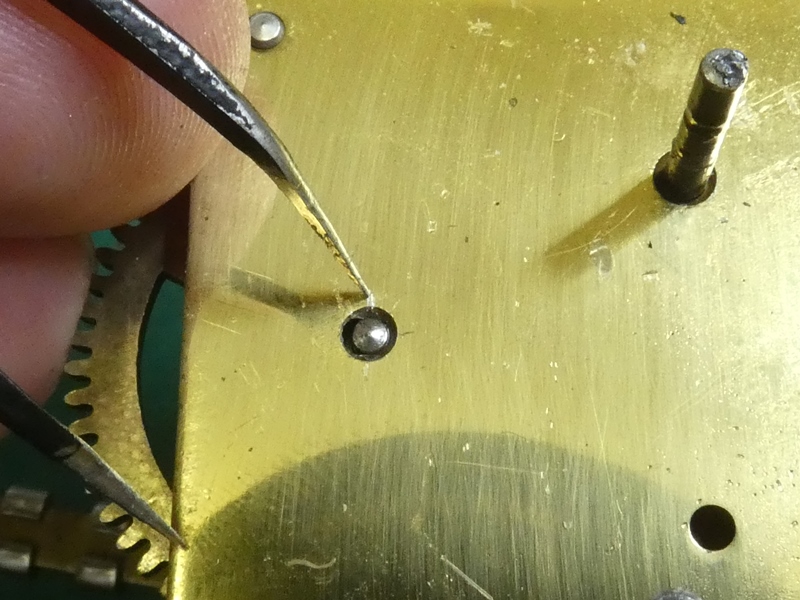

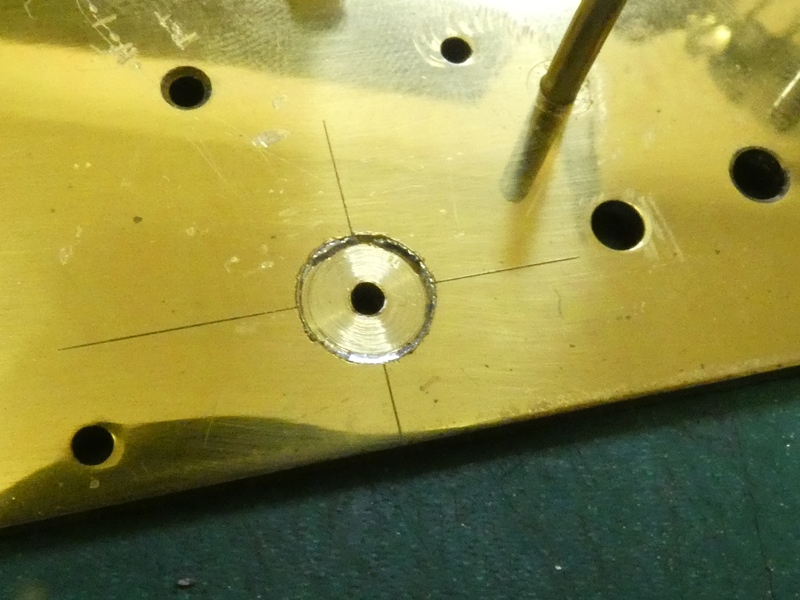

シャフトをほぞ内の本来の位置に戻した状態で、シャフトの中心位置を 下地板の表面にけがきます。シャフトは常にこの位置に保持されるべき ですが、ほぞ穴内側の摩耗によりシャフトは傾いて接触しているはずです。 |

||

チャイムのカムブロックを 固定しているネジを緩めます。 |

プレート下の最終段歯車と同軸で カムブロックが駆動されます。 |

|

音叉を叩くハンマー列を取り外します。 ロッド途中の突起をカムが駆動します。 |

取り外したプレートの高さを 決めているスリーブです。 |

|

作業中に繊細なテンプ部に 何か損傷を与えては大変です。 |

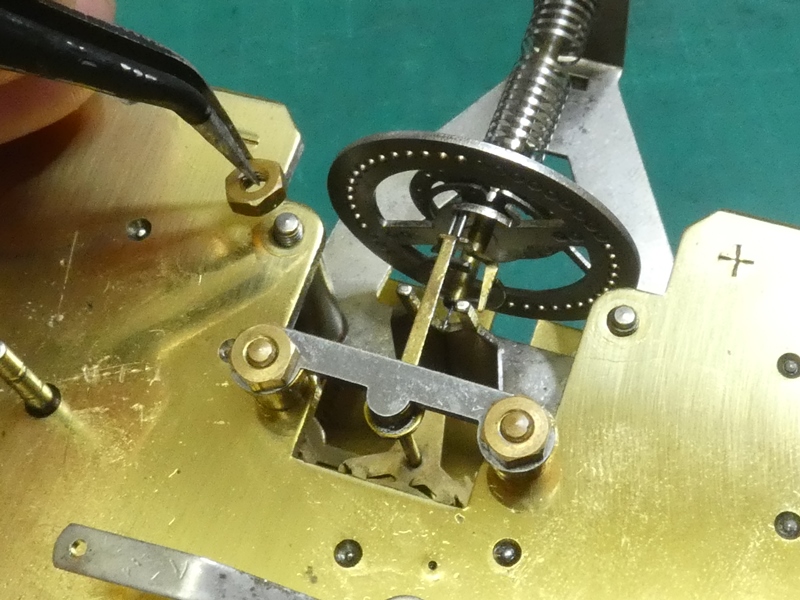

テンプ部フレームを下地板に 固定するナットを緩めます。 |

|

可動部分に手を触れないよう 慎重に取り外します。 |

下地板を固定している 周囲のナットを緩めます。 |

|

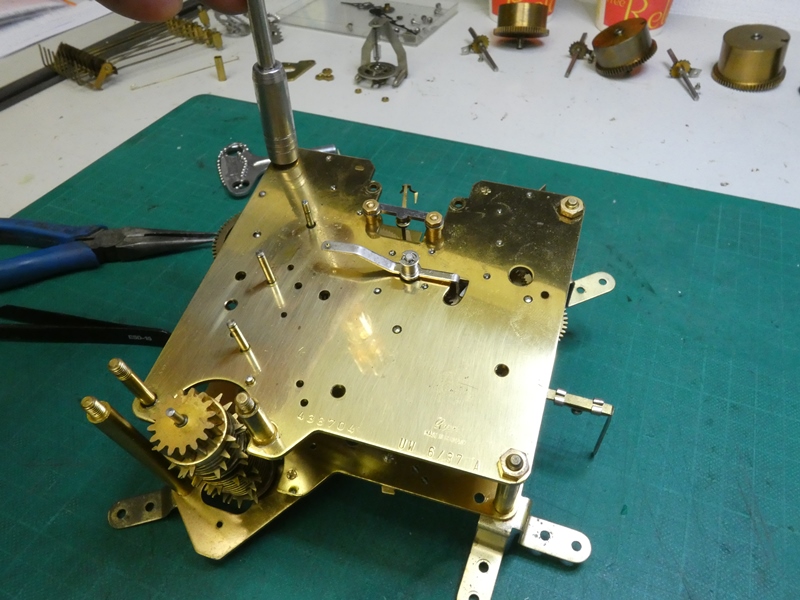

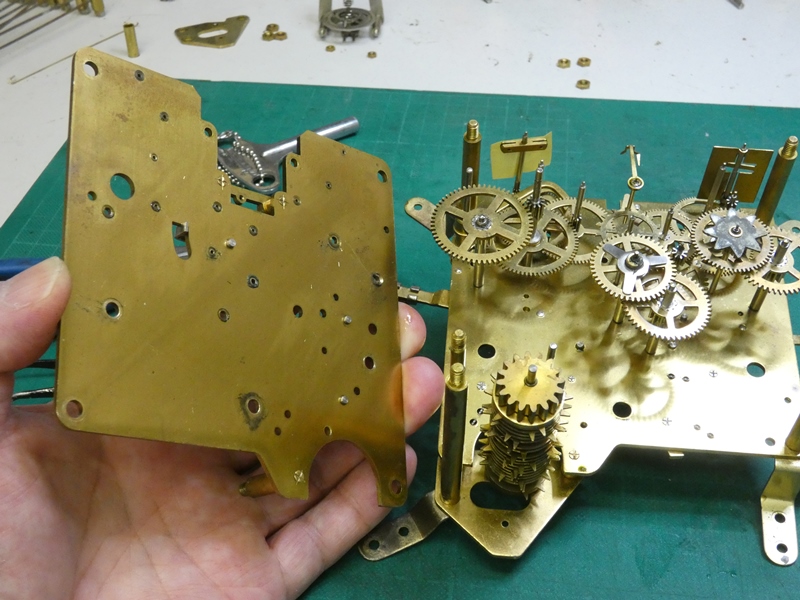

下地板は比較的簡単に脱着できるように設計されている ようです。面倒な機構部品は上地板に実装されています。 |

一度地板を外したら最後、難度の高い再組み付け 作業から逃げられないことを覚悟せねばなりません。 |

|

それでも過去に何度か地板の取り外し~組み付けを経験 しているせいか、この程度の歯車(シャフト)構成はさほど 気が重くなりません。ここまで作業する以上は、全ての シャフトとほぞ穴を完全に清掃し注油しておきます。しかし、 汚れらしい汚れがないのは保管状態が良かったのでしょう。 |

||

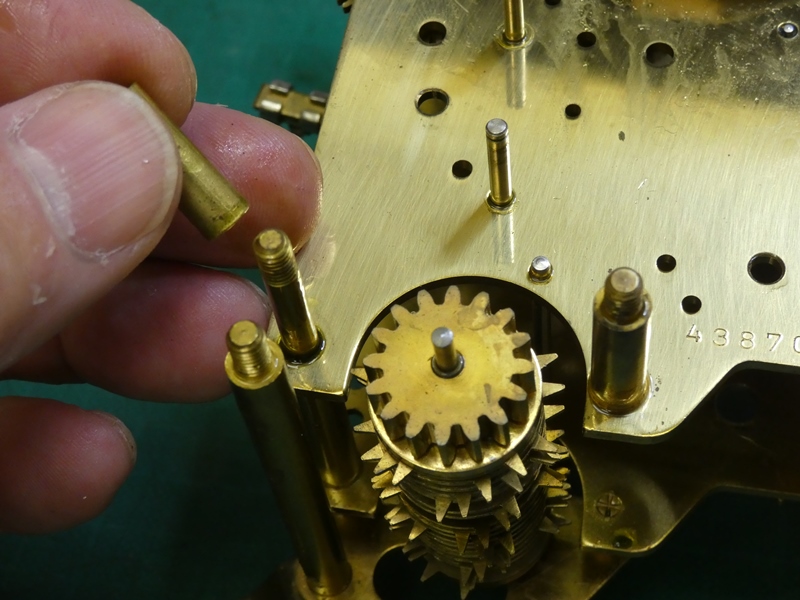

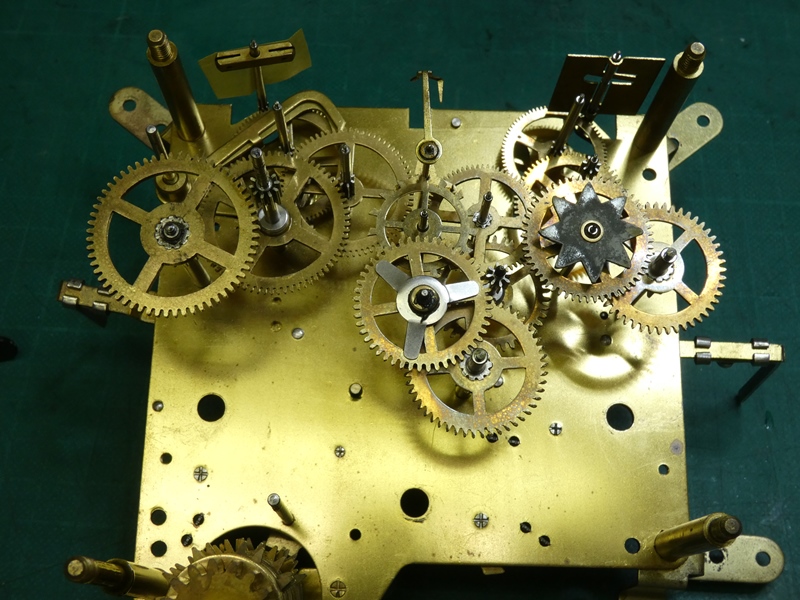

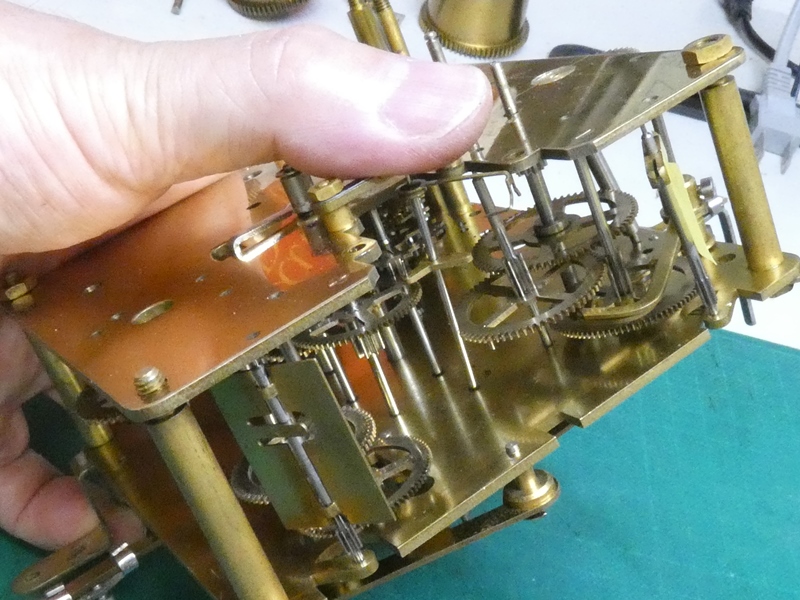

写真で確認できるだけで13枚の歯車が組み合わされて います。万一位置関係が分からなくなった場合に備えて しっかり写真に収めておきます。左上にあるチャイム用 風切板は、一時的に抵抗を下げるため板を外しています。 |

||

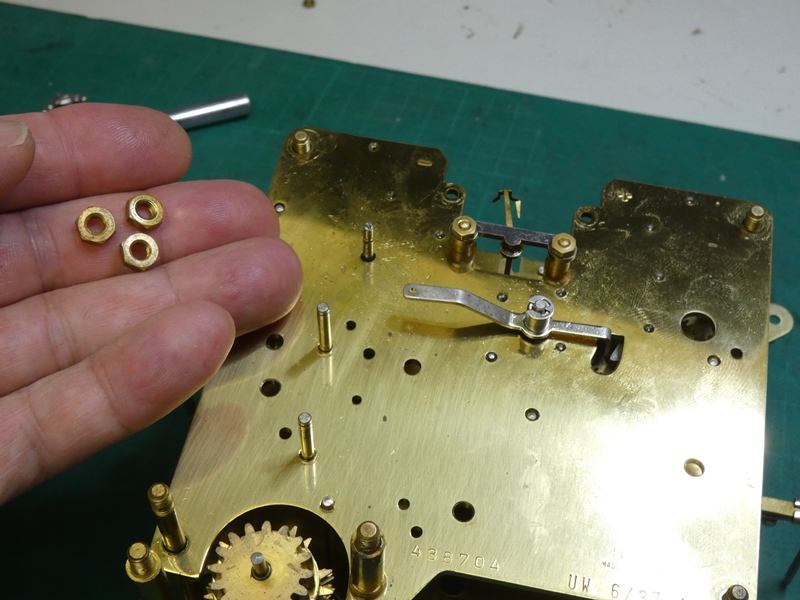

2番歯車のシャフト先端を点検します。歯車の取り付け 位置の影響で、トルクによるモーメントが大きく作用します。 |

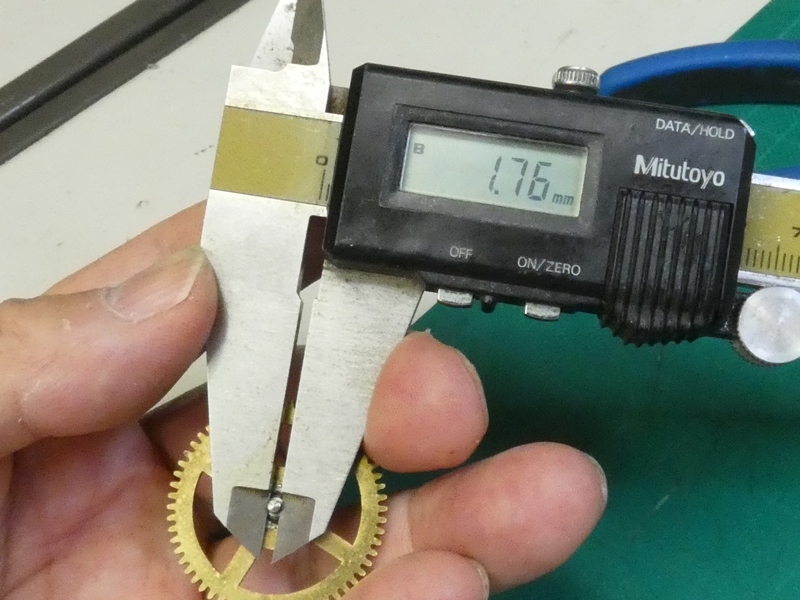

シャフトの反対側では、ほぞはほとんど摩耗していません。 シャフトの径を測定します。元々1.8mmくらいだったのでは。 |

|

下地板にけがいたほぞ穴の中心位置に、 縦横にクロスする線を書き入れます。 |

穴が広がっているため、線がクロスする 中心から少しずれた位置に来ます。 |

|

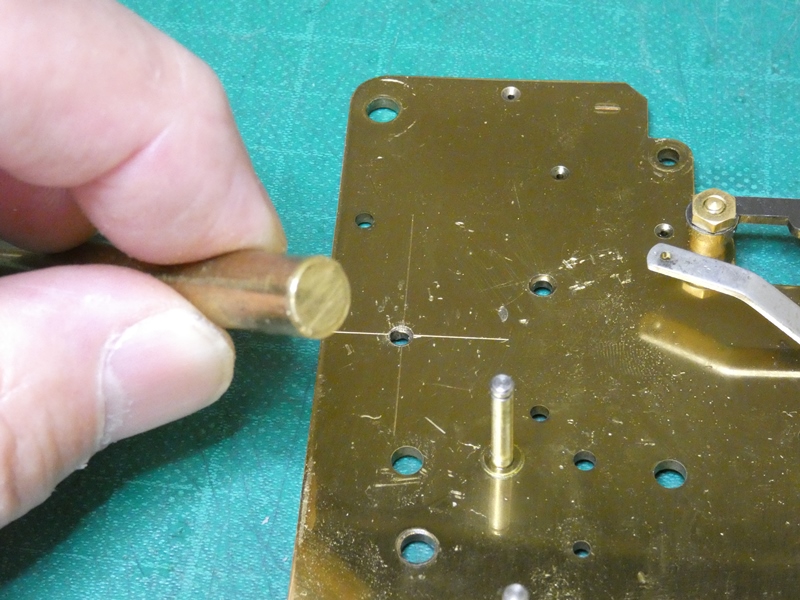

さて、穴つめに代わる方法として工房独自の 工夫を凝らします。径8mmの真鍮棒を用意します。 |

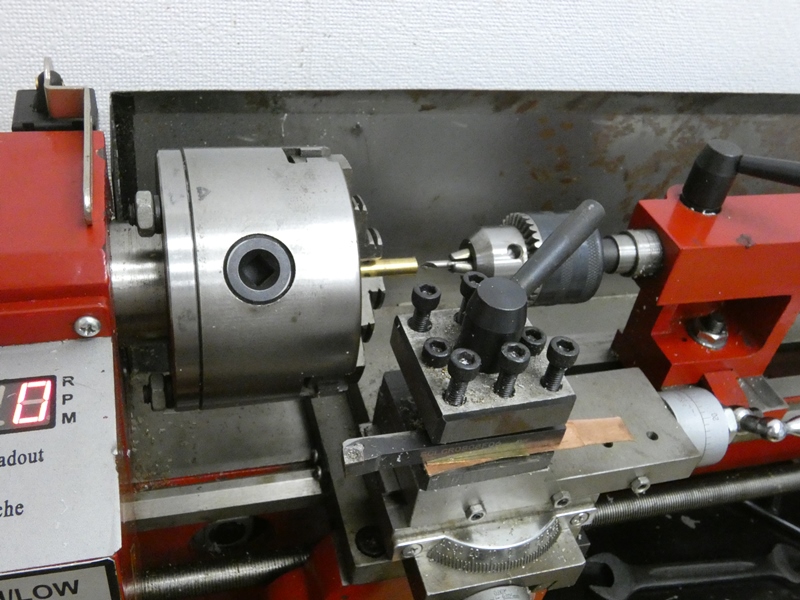

ほぞ穴の周囲を丸ごと交換するアイデアで、タガネで 叩くようなストレスは避けます。レース盤にセットします。 |

|

真鍮棒の中心に穴を開けるので 先にセンタードリルを取り付けます。 |

センタードリルで少し中心を揉んで、 ドリル刃が逃げないようにします。 |

|

2番歯車のシャフト径の実測値が1.76mm だったので、1.8mmのドリルで穴を開けます。 |

ドリル径は実際には1.8mmを下回るので レース盤の暴れを見込み丁度良いでしょうか。 |

|

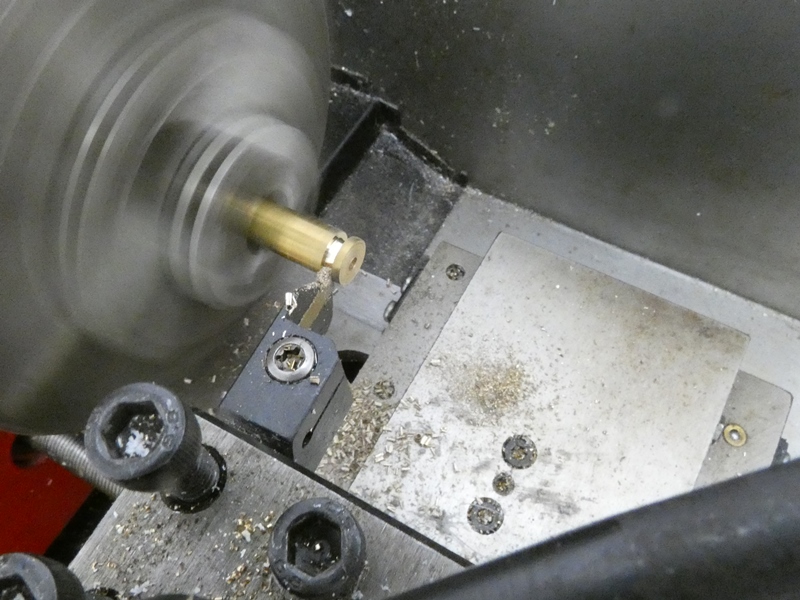

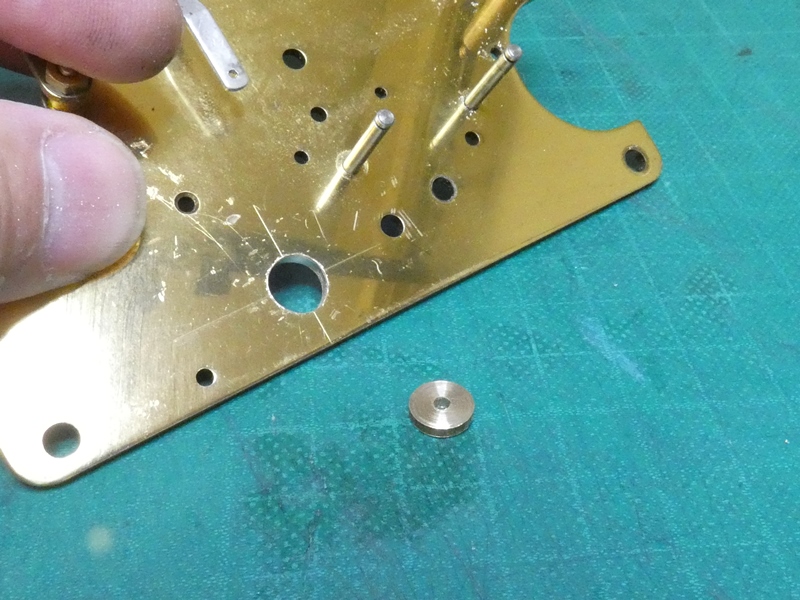

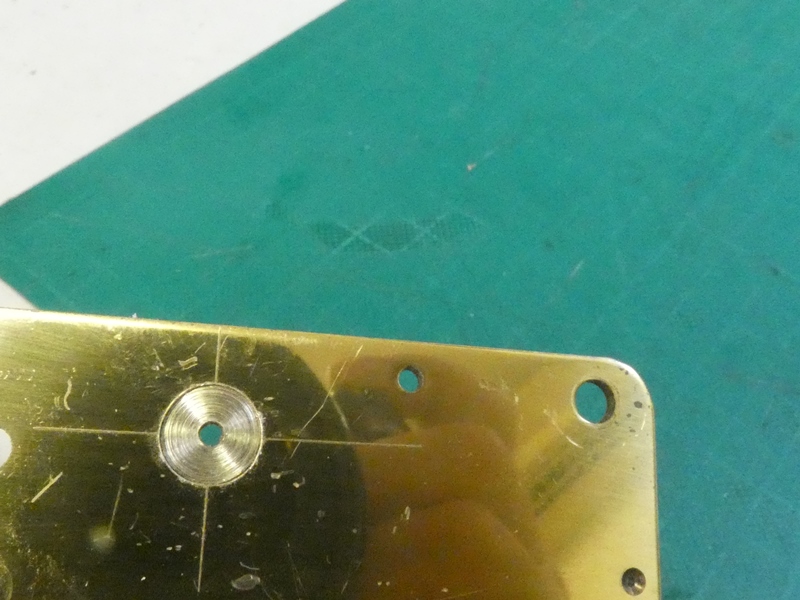

突っ切りバイトにより先端から一定幅の位置で 切り落とします。一定幅とは下地板の板厚です。 |

摩耗で広がってしまったほぞを、その周囲ごと この円盤部品に置き換えようというわけです。 |

|

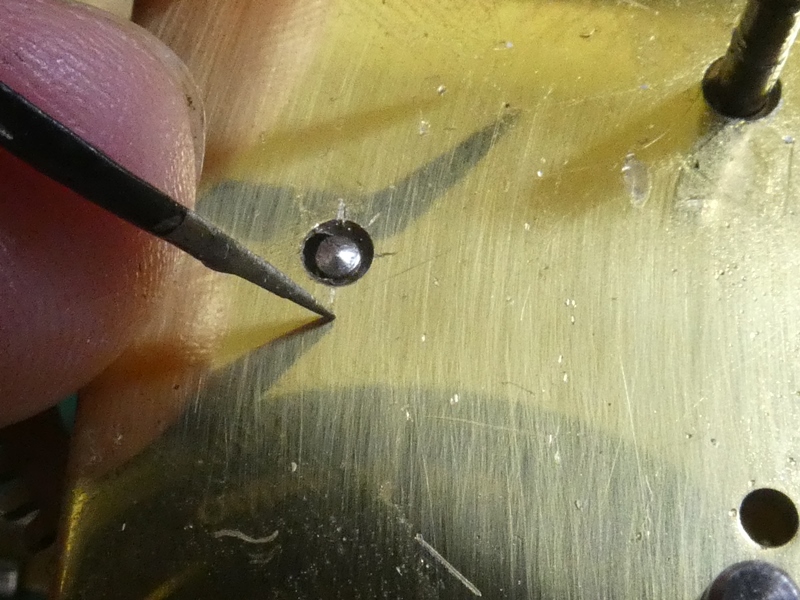

歯車のシャフトに入れてみます。きつくもなく、ガタつきも なく丁度良い感じです。オイル溜まりを確保するため穴の 内側を軽く面取りしておくとなお良いかも知れません。 |

||

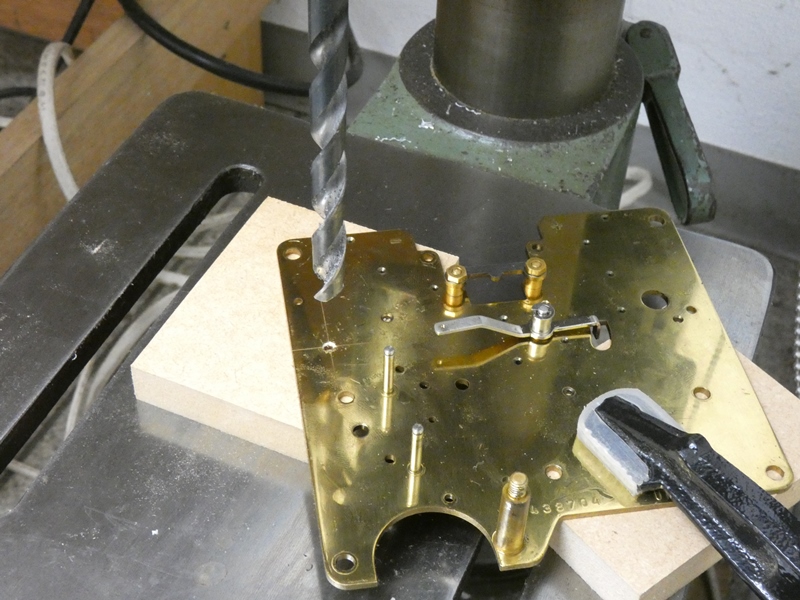

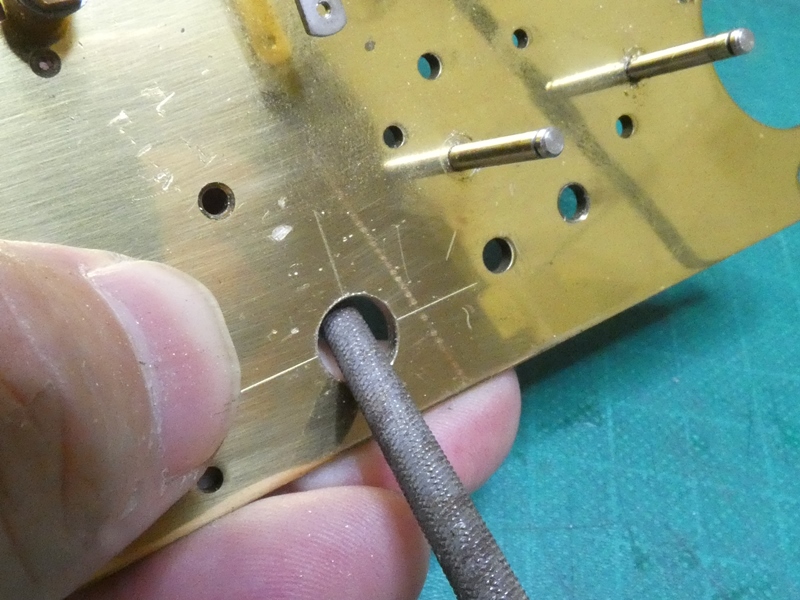

下地板のほぞ穴周囲は、真鍮棒と同径の ドリルで穴を開ける(切削する)だけです。 |

円形の穴を開けておいて、円形のピースで 埋める方法が最も簡単で正確に作業できそうです。 |

|

ドリルを当てる位置は、広がってしまった穴ではなく クロスの中心に合わせ、元のほぞ位置を狙います。 |

現状の穴の輪郭に影響されがちなので、 下地板を強く固定しゆっくりドリルを進めます。 |

|

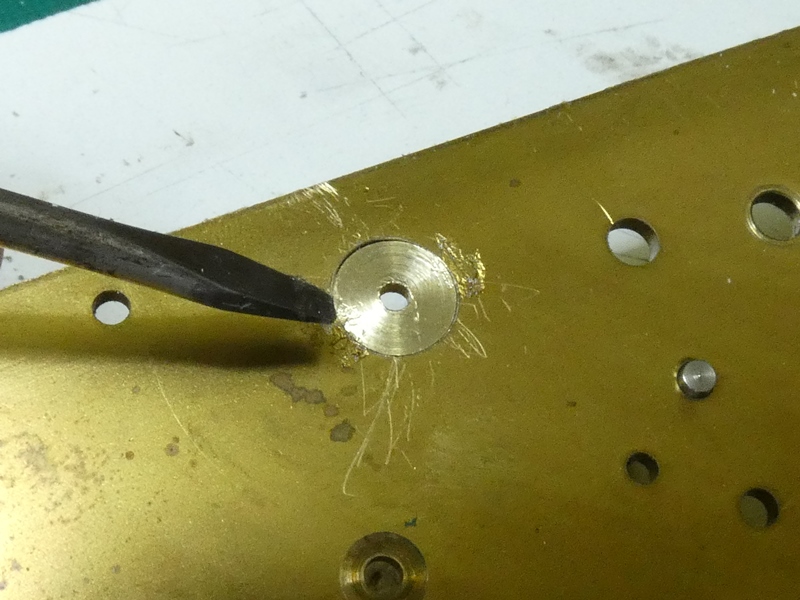

所詮柔らかい真鍮板なので 間もなく穴が開きます。 |

けがいておいたクロス線の ほぼ中心に開いたようです。 |

|

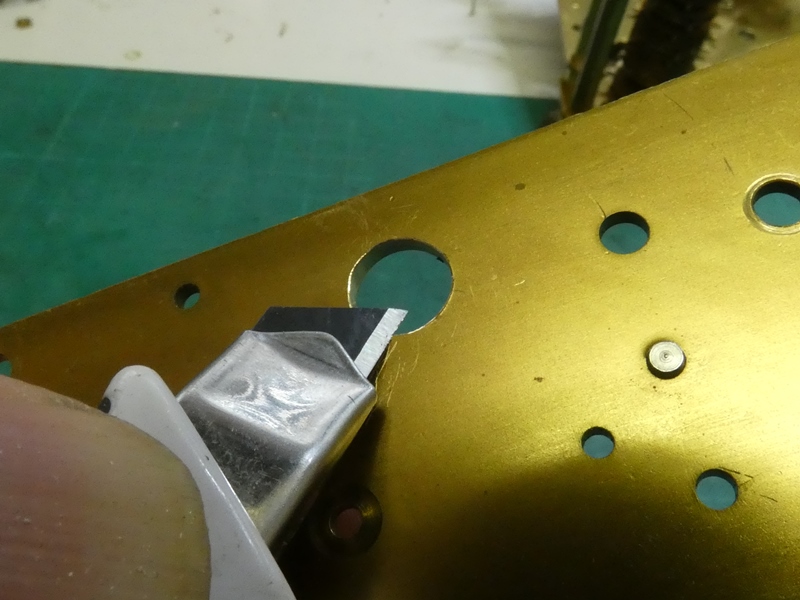

穴の周囲に残った バリを取り除きます。 |

径1.8mmの穴を開けた 円盤を嵌め込んでみます。 |

|

かなりきついようなので、棒やすりを 使用して穴の周囲を少し広げます。 |

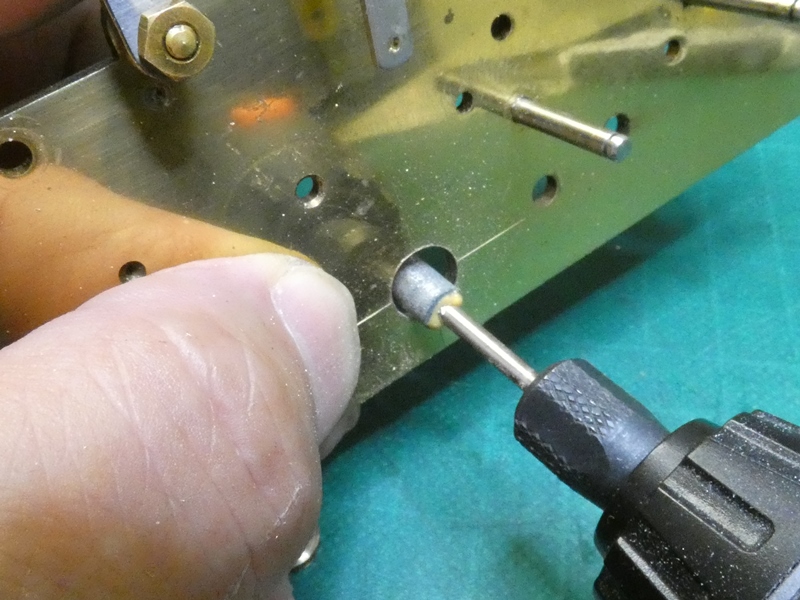

ヤスリがけで手に負える程度ではないようです。 ルーターにビットを取り付けて満遍なく削ります。 |

|

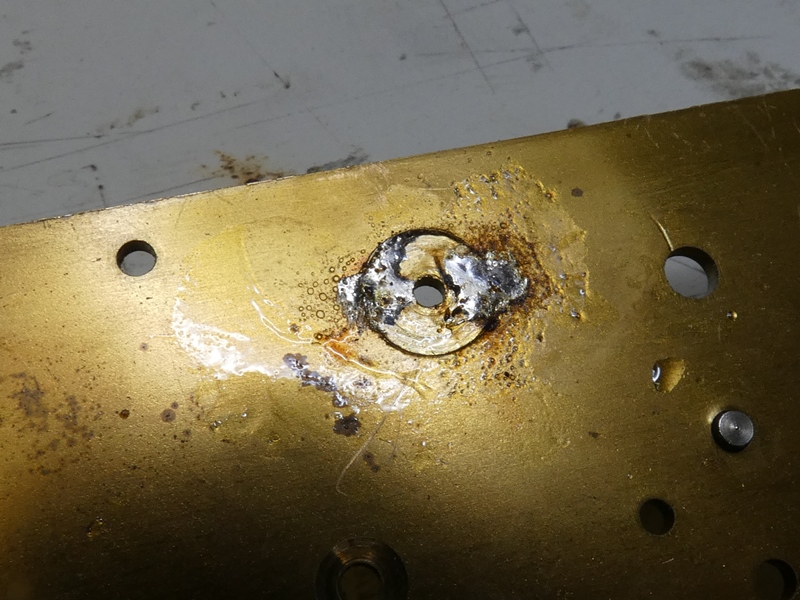

僅かに削り過ぎたようで、円盤部品を嵌め込むと少し緩い 感じです。ですが、後でロウ付けにより固定するつもり なので却って半田が入り込む余地ができて好都合です。 |

||

また、中心の穴をけがき線のクロスに 正確に合うよう調整することができます。 |

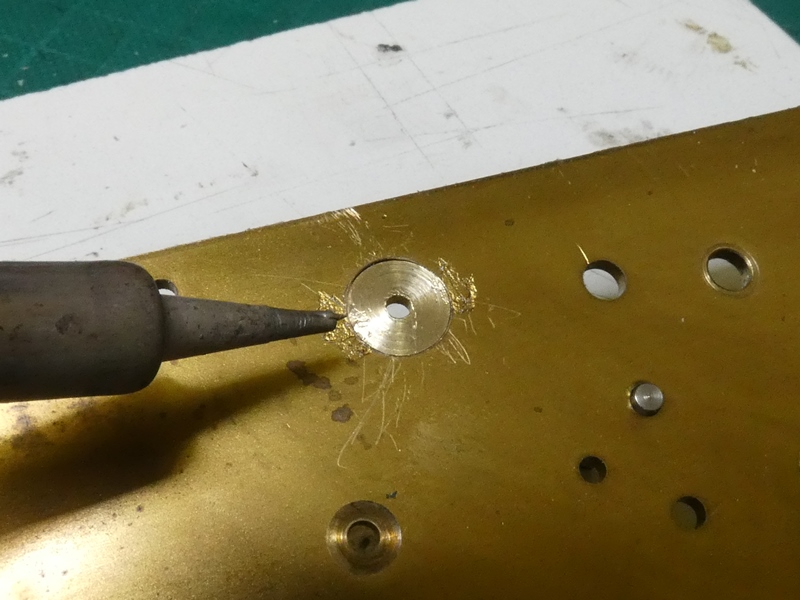

内側の僅かな隙間に半田を流し込んで 固定します。フラックスを少量付けます。 |

|

半田ごてを当てますが、やはり真鍮板の熱容量が 相当に大きく、半田が流れ込んでいきません。 |

半田の喰い付きを改善するため、 表面をルーターで軽く研磨します。 |

|

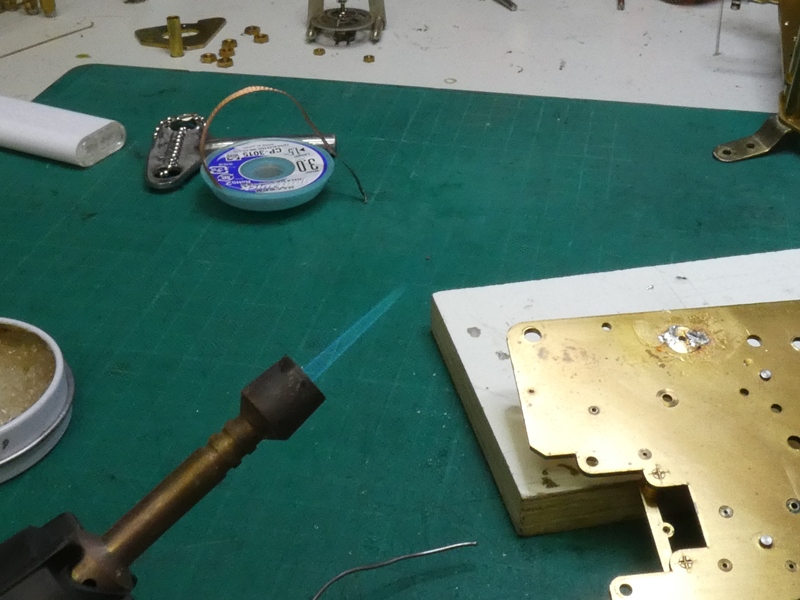

半田ごては諦め、ガストーチを使用します。 ブタンガスの火力でロウ付けします。 |

あっけなく半田が溶け 隙間に入り込みます。 |

|

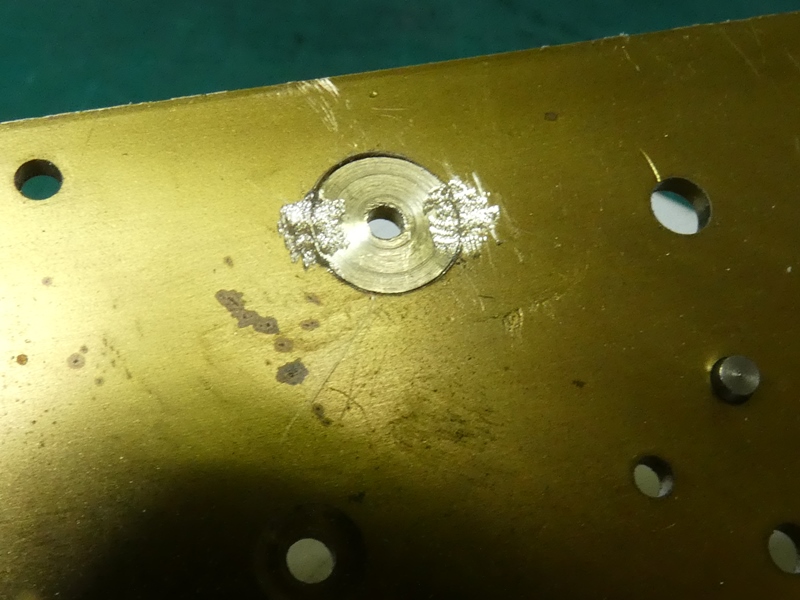

ロウ付けした側は半田がはみ出し見た目がよろしくあり ませんが、反対側を確認するとこの通り均一に半田が 回っていることが分かります。強度的に十分でしょう。 |

||

2番歯車を入れてみます。はみ出した半田に 歯車は接触しないのでそのままにします。 |

歯車がハンダを覆い隠すので 見た目も問題ありません。 |

|

下地板を元に戻します。10数枚の歯車、 それらのシャフト位置を完全に合わせます。 |

全てのシャフトが完全にほぞを通って いることを確認し、ナットを締め込みます。 |

|

2番歯車のシャフトが新しいほぞを通っています。修理前のような ガタつきはありません。ほぞ穴をその周囲ごと継ぎはぎのように 交換する修理方法は、時計職人の仕事として以前に見た記憶が あります。確かその時は地板を四角形に切り取り、穴を開けた 四角片をあてがう方法でした。この方法では四角形の大きさを 正確に一致させることが非常に難しく、仕上がりも綺麗にならない でしょう。円形に処理する方法なら、このような問題を回避できます。 |

||

付属する部品を全て取り付け、チャイムの 伝達系にはもう一度注油しておきます。 |

外装の木箱内に収めます。置時計は金工と 木工の融合的芸術品ではないでしょうか。 |

|

チャイムの伝達系が動き出しました。修理前は 間もなく停止してしまいましたが、大丈夫です。 |

ハンマーがゆっくり音叉を叩きます。正しい速さなのか 分かりませんが、ゼンマイの巻かれ方でも増減します。 |

|

この状態で数日間の試運転に入ります。目安として 3日間チャイム系が連続動作すれば合格とします。 |

結局、5日間が経過しても時間、時報、 チャイムいずれも問題なく動作しています。 |

|

しかも時刻が極めて正確で、時計で一番の基本 機能が非常に優れていることが分かります。 |

置時計の内部、周囲ともに厳重に梱包 します。大量の新聞紙玉も再利用します。 |

|

猛暑のさ中8月初めにご用命いただき、10月に入りようやくお返し できることになりました。2か月もお待たせしてしまい、ご依頼主は その間辛抱強く工房に任せ切って下さいました。繊細な機構の 塊なので輸送中に損傷したり調整が狂わないかと心配でしたが、 ご依頼主の元に届き、正常に動作しているとの連絡を頂戴して 深く安堵しました。共に永く時を刻んでいただきたいものです。 |

||

|

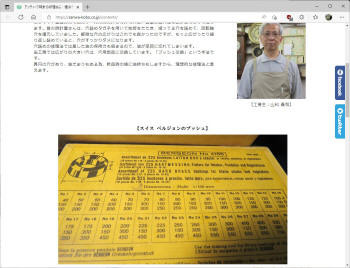

ここで紹介したほぞ穴の修理方法について、作業完了後もあれこれ事例を探しておりました。円形に継ぎはぎする方法は、今回全く新たに考え出したもので、正確に加工できて失敗しにくい点で我ながら良い方法を思い付いたものだと自賛していたのですが。 左は神奈川県厚木市にあるダイワ時計店のWEBページです。偶然見つけたこの時計店では、ほぼ同様の修理方法を既に取り入れておられました。2009年から綴られるスタッフブログには、このような超絶技巧が満載です。 根気よくネット検索すると、腕の立つ熟練職人さんたちが健在であることが分かります。ものづくり立国日本はまだまだ捨てたものではありません。 |

|

|

||